《以父之名》一开始我只写好第一章,原本想把它当成中篇小说,后来写着写着,慢慢发现了属于这部作品的“结构”。我必须用复调式四个章节才能讲完笔下这个故事。我想,最终还是文学的魅力,让我重新回到长篇小说的创作。

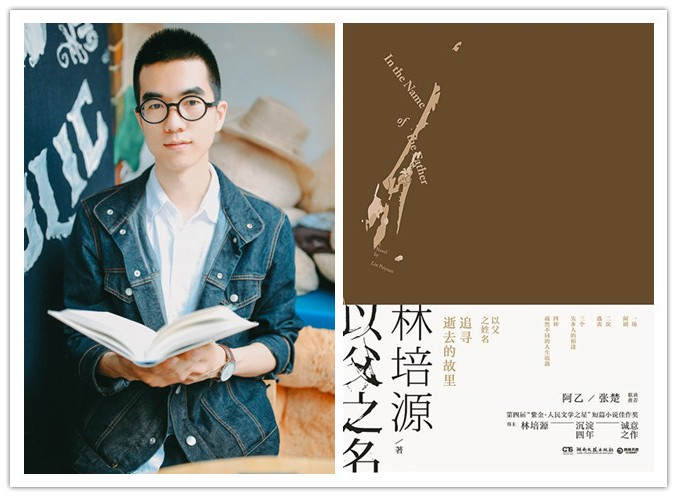

林培源和他的长篇小说《以父之名》

采访者:陈润庭 (90后作家、暨南大学文学硕士)

受访者:林培源

文学的魅力,让我重新回到长篇小说的创作

陈润庭:《以父之名》距离你上一次出版长篇小说《南方旅店》,中间相隔四年的时间。这四年里,你将重心放在中短篇小说创作上。你曾说“我将现在的短篇写作,视为通向未来长篇写作的过渡期”,那么现在过渡期到了吗?是什么原因促使你“重启”长篇小说创作?

林培源:我有一个根深蒂固的观点,阅读是滋养写作最好的土壤之一。这四年里,我不单读了很多伟大的短篇小说,同时也重温了不少经典著作,像福克纳的《八月之光》、陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》,第一次读的,则有《金瓶梅》《安娜·卡列尼娜》《四世同堂》等等。这四年里断断续续读的小说,好像给我打开了一扇大门,从前我对文学混沌的、暧昧那些看法逐渐在这些作品的“调教”下清晰了起来。以前我读詹姆斯·乔伊斯、奥康纳、卡夫卡、马尔克斯、博尔赫斯等,更多的是在学习一种叙事的技巧,也就是“怎么写”的问题,但是四年过去,关于文学技巧的诸多五花八门的说法让我有点厌烦,我也逐渐摆脱之前集中写短篇小说时所偏执那种“限制性”视角。《安娜·卡列尼娜》也好,甚至是老舍的《四世同堂》,全知视角用得很好,它们让我意会到,限制性视角和全知视角,只要能真实准确“展现”人物的内心世界,那就是好的。2014年,我在考博期间,花了两个月连续读了《安娜·卡列尼娜》和托马斯·曼的《魔山》,还有布尔加科夫的《大师与玛格丽特》。那段时间很密集地啃这些大部头让我突然明白了,一下子领会了应该怎样更好地把握一部长篇。2015年考完博,压抑很久的那种写作冲动一下子像洪水决堤漫了出来。《以父之名》一开始我只写好第一章,原本想把它当成中篇小说,后来写着写着,慢慢发现了属于这部作品的“结构”。我必须用复调式四个章节才能讲完笔下这个故事。我想,最终还是文学的魅力,让我重新回到长篇小说的创作。

陈润庭:从《一个青年小说家的肖像》到《白鸦》,再到《以父之名》,“父性”、“父权”、乃至“失父”的状态一直都是你不断重复书写的重心所在。将与“父”相关的种种作为你小说创作的一个主题,是出于你作为一个小说家对外部的观照?抑或是卡夫卡式的,更倾向于自身心灵的探微?

林培源:写到家庭,总会涉及到父子关系,先前的中短篇,这种父子关系的书写我并没有刻意为之,不过放在文学史来看,似乎“父子”关系的主题总是很古老而陈旧。卡夫卡的《判决》里,儿子以跳河的方式实现对父亲的抗争那样的做法,无论在现实中还是虚构里,都是很极端很激烈的,但我的小说里,这种对所谓“父权”的呈现,不一定都是残酷的抗争,有时候是以一种隐秘而压抑的方式在进行的。我前面写的一系列短篇只是一个“隐匿”的过程,到了长篇《以父之名》,这种隐匿就凸显出来了。书名叫“以父之名”,我所写的人物,都是活在父亲的阴影下的。小说几位主人公各自的父亲尽管没有正面出场,但他们都以一种缺席的方式活在子女的世界里。阿喜、秋蓝和阿霞,父亲这个角色在他们的青春和成长中曾一度缺席——唯一例外的是阿喜,他以一种“自觉”(或者说“自决”)的方式逃离了父亲,进一步说,他逃离了父亲和父亲所在的故乡。在《以父之名》的末章,我把故事集中到被阿喜“抛弃”在故乡的父亲信德身上——尽管他只是阿喜的养父,不过在我的小说中,他是乡村社会中诸多父亲的一个缩影。最后一章可以说是一个镜像,前面缺席的父亲在这里以“儿子”的身份登场了,所有的父亲都是从儿子的角色转换而来的,他也生活在父亲缺席的阴影之下。信德性格和生理上的缺陷,导致了他娶一个了越南新娘,并且在自己没有生育能力的情况下,花钱雇别人和老婆生了阿喜,小说里有部分情节涉及到信德和他父亲的故事。我一直都想严肃地去探讨作为个体的人和故乡的关系,以前的中短篇都是摸着石头过河,只有到了《以父之名》,我才真正找到了一条合适的道路。也可以说,这种父子关系的书写,是种隐喻。毕竟,下一代的人总是在和上一代人的抗争中定义自己的,不管这种抗争是激烈的,还是隐秘的。

陈润庭:正如你在代后记《关于长篇小说<以父之名>的三个“自问自答”》中说的,这部小说原本想叫《到异乡去》的。而小说中的阿喜、秋蓝、阿霞,无论是反抗父亲,或是处于“失父”状态不能自拔,都下意识地选择了“到异乡去”。在这一层次上来看,父亲和故乡是紧密联系的。而在惯常的比喻中,故乡乃至祖国,却往往和母亲相联系。而你选择将父亲和故乡一定程度的同名化,是否是别具匠心的有意为之?

林培源:“到异乡去”是一个动宾结构,其实倒很符合小说中的人物行为,先前我还和朋友讨论了很久,到底要给这部小说取什么名字好。后来我把这个名字否定掉了,换了“以父之名”。相比之下,《以父之名》显得更文艺一些,没那么直白,读者读到最后,就能明白这个名字的深意了。至于为什么要把父亲和故乡联系起来,而不是母亲,在我的观念里,母亲哺育下一代,更有一种“包容”的姿态。我们之所以动不动就说“回归祖国母亲的怀抱”,与其说是一种比喻,不如说是一种生硬的无所不包的政治话语,我对宏大的叙事话语总是警惕的。在我的小说里面,人物的行动更多的是逃离和对抗,而不是回归,而父亲的强势,或者对下一代命运的拿捏和掌控,更符合我想要呈现的精神世界,如果换成母亲,我想多多少少会显得很别扭。我的朋友读完《以父之名》,会下意识认为我一定是把和父亲糟糕的关系搬进小说里了,但正好相反,我和父亲从未有过正面的冲突,我们关系和谐,甚至大多数时候父亲还会听我的意见。我要逃离的,是某种更大的东西,打个比方的话,那种更大的东西,是宇宙里无尽的黑洞。