1月22日下午两点,报社召开年度总结表彰大会。回首一年间,在媒体融合转型的路上,大家真可说是从年头拼到了年尾。

大会进行到一半的时候,我的手机上跳出一条新闻:著名红学家冯其庸去世。

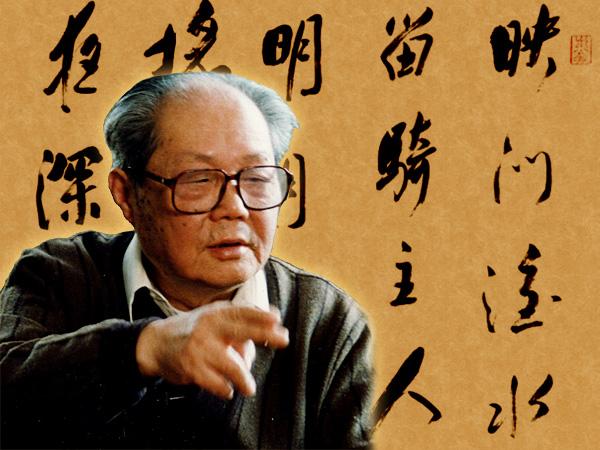

冯其庸,1924年2月3日—2017年1月22日

10天前,仅仅是10天前,1月12日下午的三点半,我在北京通州区张家湾“瓜饭楼”专访了冯老,谁知,10天后的今天,冯老驾鹤西去,我可能是冯老接待的最后一个记者。

采访之所以约在下午3点半,是因为这时冯老刚午睡好,是一天中精神最好的时候。但我按约到的那天,特意从国外回来照顾冯老的冯老幼女幽若老师告诉我:今天老爷子有点不舒服,刚通知了医生,等你这边采访完,正好让医生看看老爷子。

我听着心里便紧张起来,不自觉地强调了下之前和幽若老师的约定:我就和老爷子聊20分钟。并自觉地戴上口罩后,才随着幽若老师上楼。

冯老的房间小小的,很暖,他半躺在床上,见了我,摸索着要戴上眼镜。幽若老师拍拍他的肩,示意冯老不需要戴眼镜,他便把眼镜拿在手里,神情很专注。

我在冯老耳边“喊”的第一句话是:“冯老,我用几个晚上的时间,认认真真地读完了您这本厚厚的口述自传《风雨平生》。”冯老从枕头上很努力地抬了抬头,却用很清楚很利落的声音说:“好,这样我们才有对话的基础。”

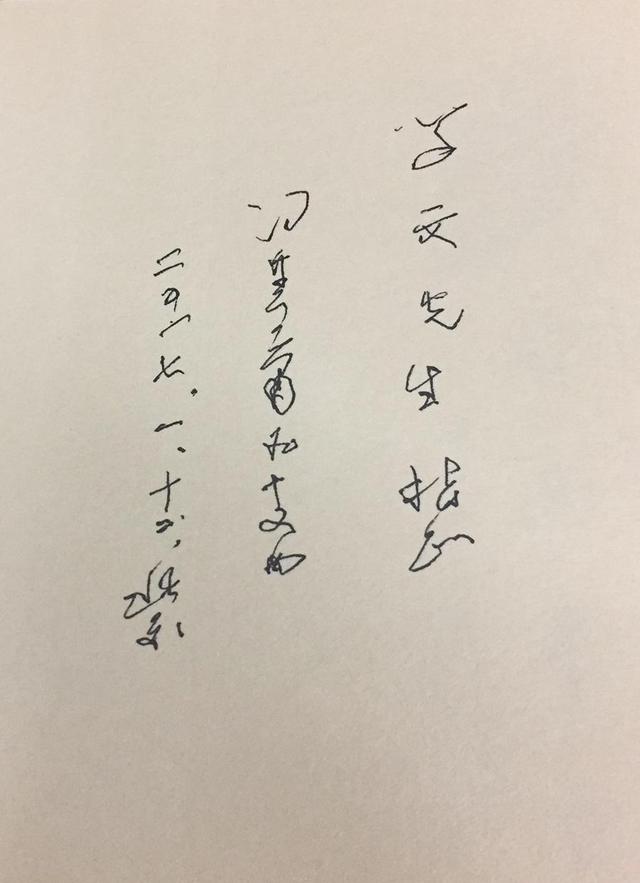

2017年1月12日下午采访结束后,冯老赠我亲笔签名

在冯老面前,是偷不得懒的。就冲他这句话,若是我没做足准备功夫、虚头八脑地上门来,但凡他行动得了,怕是会轰我出去的。

事实上,在做学问这件事上,冯老一辈子都顶真得不得了;读他的口述自传,处处可见认真两字,甚至认真到较真。用他自己的话来说,就是“我下的都是笨功夫”。

“文革”时期,冯老遭到批判,他钟爱的《石头记》被抄家抄走了,还当作黄书公开展览。他担心这书会被毁了,于是千方百计托人从图书馆悄悄借出一部影印庚辰本《石头记》,依原著行款分朱墨两色抄写。那时他白天挨批斗,深夜秘密抄写,整整抄了一年,小楷狼毫笔抄坏了一大堆。抄完之日,他掷笔徘徊,百感交集,吟成小诗一首:“《红楼》抄罢雨丝丝,正是春归花落时。千古文章多血泪,伤心最此断肠辞。”

1975年,冯老开始负责《红楼梦》的校订工作。当大家为究竟用什么本子争论不休的时候,冯老又开始下他的“笨功夫”了:在对早期抄本的研究中,他与吴恩裕先生一起发现了己卯本避“祥”、“晓”两字的讳,从而考出了它是怡亲王允祥和弘晓家的抄本。这一发现,揭开了《红楼梦》抄本研究上崭新的一页,开创了《红楼梦》抄本研究的一个新天地。

随后,冯老在仔细研究庚辰本《石头记》时,又有了新发现:庚辰本是照己卯本抄的。庚辰本的行款等等都与己卯本一模一样,连己卯本的空行、衍文、错别字等,庚辰本都与之相同。由于庚辰本的款式与己卯本完全一样,所以己卯本丢失的部分,可以从庚辰本看到它的原样。这样,己、庚两本便成为《红楼梦》早期抄本的一对拱璧,从这两个抄本,能依稀看到曹雪芹当年原稿的样子,由此,过去不受重视的庚辰本被广泛认可,并被确定为校注《红楼梦》的底本。

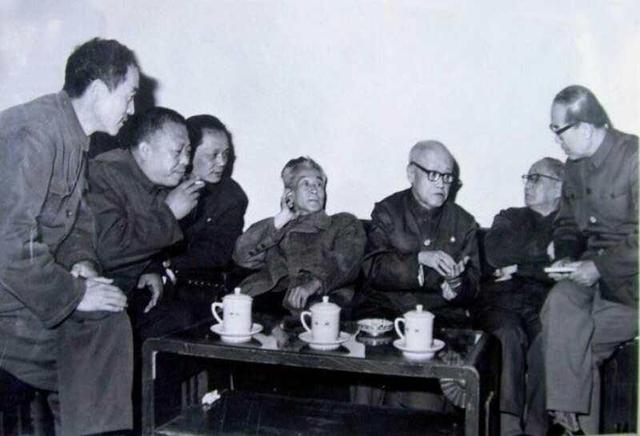

左起:蓝翎、李希凡、冯其庸、周汝昌、俞平伯、吴世昌、吴恩裕。至此,在世的仅李希凡一位老先生了

冯老的“笨功夫”还不止于此,他还完成了一项史无前例的艰巨工程——与季稚跃先生合作,历时十余年,把已发现的多达13种版本的脂砚斋评本全面汇集在一起,将各本竖行横列逐字逐句对校,并汇集全部脂评(含非脂评部分),于2009年完成了共计30卷册的《<脂砚斋重评石头记>汇校汇评》,使学术界有了一个红学研究的资料宝库。

这样的“笨功夫”还使在对曹雪芹家世的研究上。他发现了《五庆堂重修辽东曹氏宗谱》,对它进行了长时间的调查和考证,找到了大批有关曹家的早期信史,最终才极其谨慎地得出了曹雪芹祖籍的结论——辽宁辽阳。

一辈子、一部书,冯老用半个世纪的光阴研究《红楼梦》。他最终花5年时间,融合了曹雪芹家世研究、《石头记》抄本研究、红楼思想研究、人物研究、艺术研究的全部成果,并吸收评点派的精华和其他红学研究家的成果,写成的《瓜饭楼重校评批<红楼梦>》,可以说是他全部红学研究的总汇,是他一生心血所聚。

但一部书、一个红学大家的身份,并不能代表冯老的全部。冯老不仅潜心于学问,而且寄情于诗书,结缘于翰墨,放旅于天下。花甲之年后,他历时20年,十进新疆,三上帕米尔高原,穿越罗布泊,抵达海拔4900米的红其拉甫和海拔4700米的明铁盖山口,实地考订玄奘取经东归路线;古稀之年后,三度在中国美术馆举办“冯其庸画展”,被誉为“真正的文人画”;耄耋之年,出任中国人民大学国学院院长,创办“西域历史语言研究所”,提出“大国学”概念,将西域学纳入国学研究视野。

2012年年初,汇聚了冯老一生学术精华的1700万字、35卷册的《瓜饭楼丛稿》付梓出版,煌煌巨著,似乎才算是一个较为完整的归纳。

10天前的采访,最后由20分钟变成了50分钟。采访止于这最后一问:“近日,有6部经典作品被纳入北京高考必考范围,《红楼梦》是唯一入选的古典文学作品,同时,《红楼梦》也在网上被票选为最难懂的古典文学作品,怎样才能拉近年轻人和传统文化之间的距离?诸如青春版《红楼梦》这样的‘改良’版本是否是种恰当的途径?”

出乎我意料的是,眼前这位耄耋老人的回答竟是如此的干脆:“不能让《红楼梦》庸俗化,庸俗了,就不是经典;只能是我们的年轻人去下功夫,去亲近传统文化。”

听着这句话,我当时就想起了口述自传中的种种“笨功夫”。

总结表彰大会结束后,我回到电脑前,回到工作状态中,敲下了这些文字,这些致敬“笨功夫”的文字。媒体转型融合发展,新闻可以追求一种更青春、更活力的“活法”,但“笨功夫”,什么年代都需要,什么年代都不能丢。