团年

团年之前,首先需要祭祖。关于祭祖一事,不同作家间倒有颇多歧义。富于批判精神的,如巴金在《家》中将其指认为封建大家长制的传统。“堂屋里挂了灯彩,两边木板壁上也挂了红缎子绣花屏。高卧在箱子里的历代祖先的画像也拿出来,依次挂在正中的壁上,享受这一年一度的供奉。”高公馆的老幼按照男左女右列于神龛前,再有请老太爷带头向祖先请安,拜过祖先后各房再向老太爷叩头,其后是子女向父母、佣人向主子,层层等级严格分明。

反过来,梁实秋显然更擅长于捕捉生活的情趣,他像孩童般战战兢兢地打量着整个过程,后来却发现大家心里思念得竟全是那桌年夜饭。连祖先的画像,都生动了起来。“祭祖先是过年的高潮之一。祖先的影像悬挂在厅堂之上,都是七老八十的,有的撇嘴微笑,有的金刚怒目,在香烟缭绕之中,享用蒸,这时节孝子贤孙叩头如捣蒜,其实亦不知所为何来,慎终追远的意思不能说没有,不过大家忙的是上供,拈香,点烛,磕头,紧接着是撤供,围着吃年夜饭,来不及慎终追远。”

一旦谈及年夜饭,各方大家手笔迭出,一家比一家精彩,一家比一家诱人。梁实秋和汪曾祺都写作的是北京的年。前者的菜肴看上去更加粗犷却有京味儿,“吃是过年的主要节目。年菜是标准化了的,家家一律。人口旺的人家要进全猪,连下水带猪头,分别处理下咽。一锅炖肉,加上蘑菇是一碗,加上粉丝又是一碗,加上山药又是一碗,大盆的芥末墩儿,鱼冻儿,肉皮辣酱,成缸的大腌白菜,芥菜疙瘩——管够。”

汪老的描述则更加令人垂涎欲滴,他谈到过腌芥菜,“入冬,腌芥菜。腌‘辣菜’——小白菜晾去水分,入芥末同腌,过年时开坛,色如淡金,辣味冲鼻,极香美。自离家乡,我从来没有吃过这幺好吃的咸菜。”(《我的祖父祖母》)

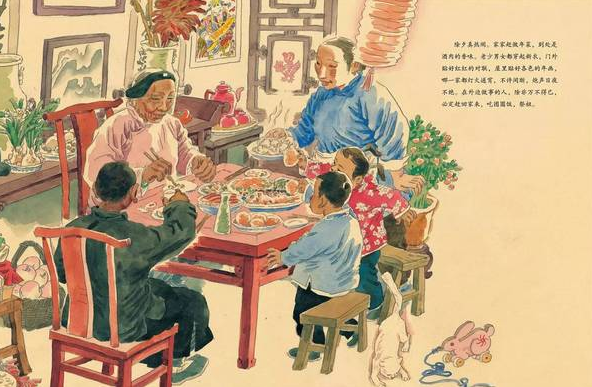

他也花大笔墨描写过年夜饭的极致美味,连那小米粥都香甜到令人惊叹。“春节吃饺子,比户皆然。有些老北京人家吃素饺子,以蔬菜、炸油饼、薰干切丁为馅,取其清新爽口。立春日吃春饼。羊角葱(生吃)、青韭或盖韭(爆炒)、绿豆芽、水萝卜、酱肉、酱鸡、酱鸭皆切丝,炒鸡蛋,少加甜面酱,以荷叶簿饼卷食。诸物皆存本味,不相混淆,极香美,谓之‘五辛盘’。萝卜丝不可少。立春食萝卜,谓之‘咬春’,春而可咬,颇有诗意。饼吃得差不多饱了,喝一碗棒渣粥或小米粥,谓之‘溜缝’,如砌墙灌浆也。”(《四时佳馔》)

还有一个美丽的风俗,大抵是除夕宵夜那一段,孝顺媳妇会往老人的饺子里包上一个记号,放入钱币以示来年好运,来博得公公婆婆欢喜。莫言在《过去的年》中有写道“年夜里的饺子是包进了钱的,我家原来一直包清朝时的铜钱,但包了铜钱的饺子有一股浓烈的铜锈气,无法下咽,等于浪费了一个珍贵的饺子,后来就改用硬币了。现在想起来,那硬币也脏得厉害……有一些孝顺儿媳白天包饺子时就在饺子皮上做了记号,夜里盛饺子时,就给公公婆婆的碗里盛上了带钱的,借以博得老人的欢喜。有一年我为了吃到带钱的饺子,一口气吃了三碗,钱没吃到,结果把胃撑坏了,差点要了小命。”