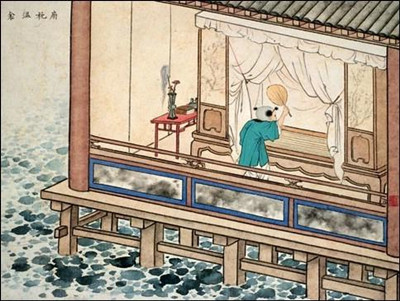

黄香温席(资料图)

对现象学的重视和对逻辑推理的重视彼此排斥?

而造成的这些误解的部分原因,也与徐老师对现象学的误解有关。实际上,甚少有现象家认为,对现象学体验的重视和对逻辑推理的重视彼此排斥。如徐老师所言,现象学的创始人胡塞尔本人就是一个现象学和逻辑推理并重的人。但这种并重,并不意味着现象学和逻辑推理拥有同等的地位,现象学对于逻辑推理的重视,只是在——如果用海德格尔的术语来说的话——存在者层面上的重视,而非存在论层面上的重视。也就是说,现象学的根本目的,是要直观或体验到一个源本的现象。从此出发,现象学认为,逻辑推理并不是最源本的生活经验,而是一个被建构的被奠基的生活经验。即便对于胡塞尔而言,作为形式逻辑和数学推理的逻辑学也并不与其现象学处在同一个层面。在胡塞尔现象学中被提到根本地位的是其先验逻辑学,这样一种逻辑学与徐老师所说的推理逻辑,毋宁有天壤之别,这样一种逻辑学,实际上更接近逻各斯意义上的理性本身。因此,现象学确实非常看重逻辑推理,但这种看重并非如徐老师所言,是要“使得‘看’与‘思’之间的鸿沟可以得到消弭”,不如说,在现象学看来,看与思从来就不是同一个层面的东西,思在现象学的意义上一直都是更为源本的,因而自然也就谈不上有什么鸿沟需要消弭了。

徐老师对现象学的误解还有许多例子。比如,徐老师认为,“对于西方主流传统的现象学来说,切入现象体验的正确姿势,并不是动辄拿‘强烈与否’说事,而是要讨论‘现象’的‘不可错性’”。

后学如我,天资愚钝,学习了这么久的现象学,学习过可证实性,明证性,严格性,源初性,偏偏从来没有学过不可错性。就徐老师一再强调的胡塞尔而言,胡塞尔一再强调现象学是可证实性的,这又让我纳闷,如果现象学要可证实,又怎么还能不可错呢?如果不可错那还证实个啥?实际上,徐老师此处,很可能是混淆了现象学和实证科学,错把实证科学的精确性拿来要求现象学。然而,对于现象学家而言,不论是徐老师念兹在兹的祖师胡塞尔,还是在徐老师看来恐怕属于旁门左道非正统的海德格尔,都一再强调现象学的严格性不等同于科学的精确性。现象学自有其严格性,这种严格性同时还可以为科学的精确性奠基。也就是说,当现象学家在谈论现象的明见性、严格性或者源初性时,这就意味着,这一现象不再能够通过科学论证进一步回溯,现象学的直观或者体验就是最为源初的了。显然,孝就是这样一种源初的现象。当然,当徐老师通篇都在批评家庭时,就已经错失“孝”了。

我想,以上的说明,已经足够表明,徐老师这篇批评文章基本上可以看作是其本人家庭哲学的展示,而非对张祥龙老师的理论的客观批评。