艰难的翻译之路

明治中期以后,日本渐渐有人开始尝试翻译《红楼梦》。明治二十五年(1892年),汉学者森槐南(名泰二郎)摘录翻译了第一回的楔子,发表于《城南评论》第一卷。与此同时,他还给予《红楼梦》极高的评价,认为它是中国文学史上前所未有的名著。如此看来,他乡得遇知音,想必曹雪芹九泉之下也会欣慰的吧。到了大正时代,日本兴起了一股翻译中国白话小说的热潮,《红楼梦》也不例外。早在大正五年(1916),岸春风楼(生卒年不详)出版了《新译红楼梦》上册。他原计划把全120 回的摘译分为三册出版,可是只坚持到第三十九回就中断了。直到大正十一年(1922年),随着平冈龙城译注(名义上是与幸田露伴合译)的三册本《国译红楼梦》问世,《红楼梦》才开始在日本大众中传播。但是,这个日译本的底本是1912 年刊行的《国初钞本原本红楼梦》,所以该译本只到第八十回。

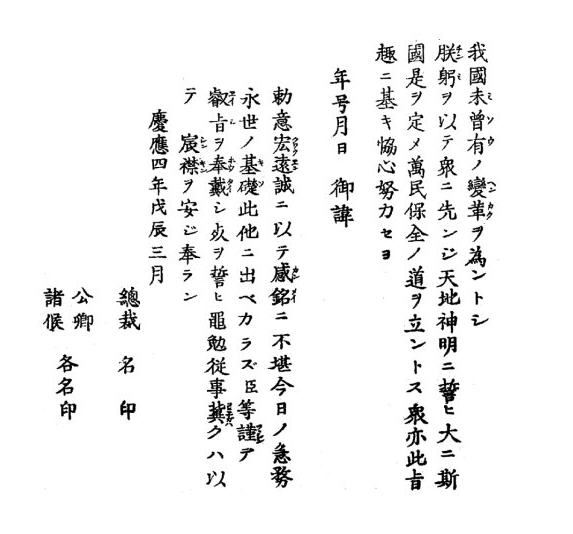

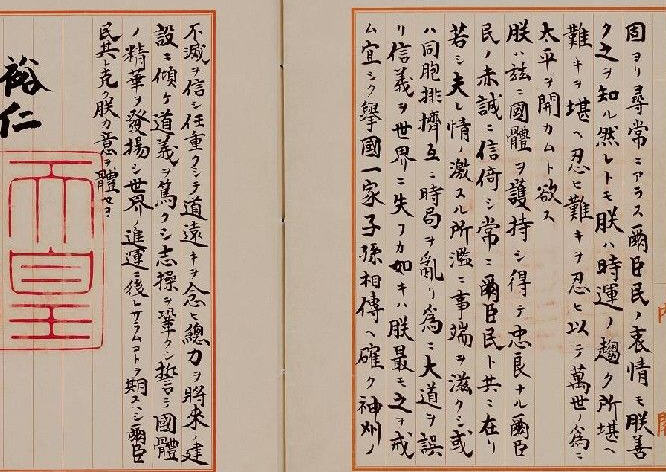

然而,一百二十回的全本《红楼梦》的翻译却难产了。究其原因,还是《红楼梦》的口语特性。明治维新、特别是甲午战争之后,日本人对清代中国的态度出现了微妙的分裂。一方面,“清国奴”、“支那人”的蔑称相继出现,作为“支那语”的汉语口语自然也变得没有什么地位,沦为只在日本对华外交、通商、军事上使用的“特殊语言”。但另一方面,日本却仍然看重经书诗文等传统汉籍(它们常被称为“汉文”或者“汉学”),从作为明治维新之发端的政府公告文书《五箇条の御誓文》到1945年裕仁天皇发布的《终战诏书》,类似汉语文言文的训读转换文一直作为日本政府的官方书面语存在。在当时日本人的意识中,汉学和“支那语”长期被认为互不相关。

《五箇条の御誓文》部分

《终战诏书》部分

虽然经过一千多年的演进,用日语训读汉文已经是个成熟的体系,但它毕竟是为了读解汉文文言文设计的,并不适合语法迥然不同的白话文。而《红楼梦》偏偏是白话文学之精华,当然口语性很强(所以才被作为汉语口语的教材)。结果就是,《国译红楼梦》对于“罢”、“过”、“了”、“著(着)”等近代汉语白话所特有的词无法给出相应的解释,平冈龙城只得把它们看作跟复合词一样的词,再用假名注上读音,这当然使得这个译本变得难以理解,更何况照搬原文的口语说法如“天雷劈出来脑子”、“五鬼分尸的”等语句日语中根本没有,无论从字面上看还是读音都完全不可理解了。

同样是1922年,佐藤春夫将《今古奇观》第八卷翻译成完全的日语口语体,并改名为《百花村故事》公开出版并大受欢迎,口语体遂一举成为白话汉文翻译的主流,训读式的翻译也就逐渐销声匿迹了。昭和十五年(1940年),松枝茂夫教授又开始了《红楼梦》的全译工作。由于战争的影响,特别是日本军部认为《红楼梦》是影响士气的“软派小说”而禁止发行,在经历了11 年的岁月之后,才终于在昭和二十六年(1951年)出版发行了14 册的全译本。这个译本完全摒弃了训读,只是在难读的地方附带了最低限度的注音而已,是通俗流畅的完完全全的口语体。松枝译本克服了平冈译本所有的缺点,标志着日本的《红楼梦》翻译达到了一个顶点,而此时距离《红楼梦》最初传入日本的1793年已经过去了一个半世纪。

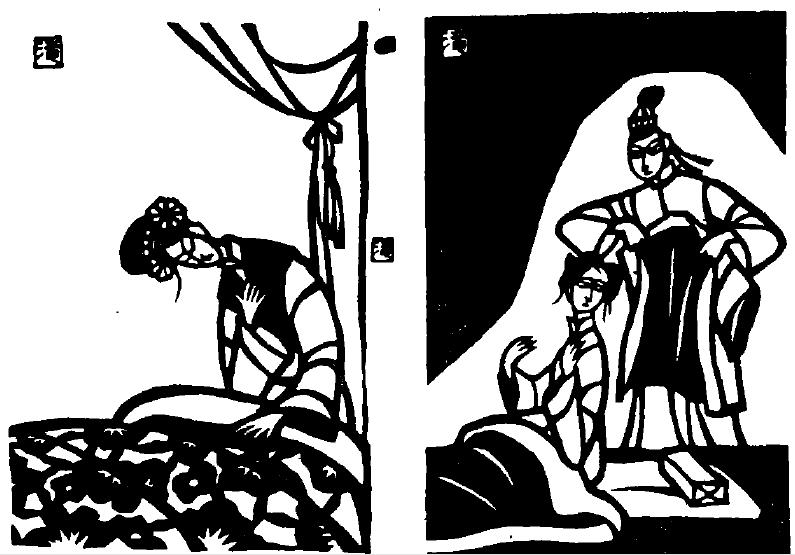

泷平二郎创作的《红楼梦》木刻插图