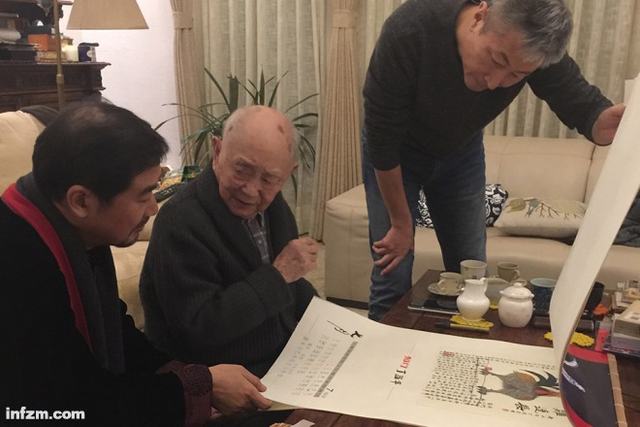

黄永玉邀请张国立、关正文到自己的“万荷堂”中做客。(节目组供图/图)

天天求仁求义,老惦记着教育百姓的,是当官的心思,天天求财求利,老害怕受苦受穷的,那是老百姓的想法。所以道不同不相为谋,您凭什么拿当官的路数,批评我一个平头百姓呢?

——关正文译、何冰朗读版《报孙会宗书》

“你们这个节目让我有一种很大的陌生感。”黄永玉开门见山地对导演关正文说。

黄永玉口中的节目是《见字如面》。2016年,关正文和他的团队从上万封信件中,挑出近百封信,由张国立、王耀庆、归亚蕾、何冰、蒋勤勤、林更新、徐涛、张涵予等明星,通过声音表演。每封信平均朗读时长5—7分钟,整集节目60分钟,每周在视频网站和黑龙江卫视播出,此外,每段朗读还被做成“单曲”传播。

演员王耀庆和张国立分别在节目中扮演黄永玉和曹禺,朗读了两封可以载入现代文学史的信——黄永玉写给曹禺的“批评信”,以及曹禺的回信。

黄永玉给曹禺的信写于1983年3月20日,信中,59岁的黄永玉对73岁的好友、兄长曹禺的批评直截了当。“我不喜欢你解放后的戏,一个也不喜欢。你心不在戏里,你失去伟大的灵通宝玉,你为势位所误……你泥溷在不情愿的艺术创作中,像晚上喝了浓茶,清醒于混沌之中……谁也不说不好,总说,高,好,这些称颂虽迷惑不了你,但混乱了你,作践了你。写到这里,不禁让我想起莎翁《马克白》里的台词:醒来啊,马克白,把沉睡赶走!”

4月2日,黄永玉收到了曹禺的回信,曹禺在信中连连称惊奇,“你指责我近三十余年的创作,泥溷在不情愿的艺术创作中,这句话射中了我的要害……我现在正在写一个剧本,它还泥陷于几十年的烂坑里,写得太实也陈腐,仿佛只知沿着老道跋涉,不知回头是岸……”曹禺后来还郑重其事地将黄永玉的信裱起来挂在家中。

2016年12月29日,《见字如面》第一期,视频网站点击量2000万次。黄永玉也看到了,他主动邀请关正文和张国立来家中做客。

“这事你还要记仇?”

见面那天,关正文、张国立和黄永玉,从下午三点多一直聊到晚上八九点。黄永玉家里有十几条狗,好多只猫,他端着点心,靠在沙发上吃,三四只猫都跑到他身上来,抢盘里的点心,黄永玉也不在意。

给曹禺的那封信,起初真在抽屉里搁了好几天,后来黄永玉觉得,不管了,就送出去吧。寄出后,他对好友、著名戏剧家吴祖光说了此事,吴祖光:“你这回完了,曹禺再也不会理你”。没想到,曹禺回了信,而且如此诚恳,一来一往两封信由此变成一段佳话,后来,这两封信被全文刊发在了《收获》杂志上。

“这在当时是少有的率真交流,在今天,这件事情同样少有。现在当官不是艺术家们努力的方向了,但更多的人可能会为金钱所累,又有几个人心在戏上呢?而且我们今天依然没有那种健康的文艺批评环境。”关正文告诉南方周末记者。

那个下午,黄永玉反复聊起一段段关正文不知道的历史。

关正文在《见字如面》中选了一封叶君健对萧乾的批斗发言。1957年,在一个批判会上,叶君健说萧乾“崇洋媚外”。他讲了萧乾和一只猫的故事:在英国,萧乾养了一只猫,为了讨好一个英国编辑,就把这只猫送给了他,还为猫编了一个故事,说这只猫是他从中国带来的,中间还跳到海里救回了这只猫,编得很是传奇。

这件事在相当程度上影响到叶君健和萧乾的关系,两人一直没恢复到过去的样子。叶君健也委屈,说那个情况下,我不站出来,肯定也得牺牲,我站出来,又没说你政治上的事,说的只是一只猫的事。

其实萧乾很挂念叶君健。萧乾后来和巴金交往多。有次,叶君健摔了,骨折,萧乾给巴金打电话,提醒巴金:你注意不要摔着。

关正文向黄永玉提起了叶君健的发言。凑巧的是,黄永玉就是那个会场的亲历者,“我也上去了,我说他(萧乾)乱搞男女关系,爱了这个爱那个……”他对关正文说。

后来,黄永玉给萧乾写了一封信,“这个事情你还要记仇吗?”他在信中对萧乾说。萧乾回信,大意是我可以不记仇,但必须是你来看我,不是我去看你。黄永玉说,那可以。黄永玉去找萧乾,两人和好如初。

与黄永玉的见面,是关正文做《见字如面》的意外之喜,他从黄永玉口中“挖”出了许多旧书信故事,计划放到第二季中。

要“最意外的那封”

关正文的个人履历中,有两个醒目的身份,一个是导演——他是《中国汉字听写大会》《中国成语大会》的总导演,也是《幸运52》《非常6+1》《挑战主持人》《我要上春晚》等节目创始的策划人之一;另一个身份,则跟文学有关——他曾是作家出版社编辑,《小说选刊》杂志社副编审、事业部主任,《民族文学》杂志社副社长。他执导的节目,因此或多或少总有些文学烙印。

关正文最初想做一档读书节目。但后来他否定了这个想法。“读书节目实际上都是用评论的方式介入的,但评论其实很难真正引导读书生活。”另一方面,文学叙事常常牵扯前后文,很难独立成章进行传播。

偶然间,他看到一个英国的阅读会《书信朗读会》(Letters live),它由英国坎农格特出版社在2013年发起,每年办一次,请名人们朗诵从世界各地找来的书信。最初在伦敦一间临时房屋进行,后来被搬上电视。

本尼迪克特·康伯巴奇就朗读过“计算机科学之父”图灵写给友人的书信——他也曾在电影《模仿游戏》中扮演过他;《魔戒》“甘道夫”伊恩爵士,朗读过一位少年写给母亲的出柜信;印度领袖甘地写给希特勒呼吁和平的信、伊丽莎白二世写给艾森豪威尔总统的司康饼配方、泰坦尼克号沉没前发出的电报、古巴领袖卡斯特罗写给“我的好朋友罗斯福”的信,都在朗读清单中。

这让关正文一下子找到了突破口。“信作为一种特殊文体,具有独立传播价值,对我们来讲,是技术层面的解决。”他告诉南方周末记者。

2016年初,编剧总监张子选带领八个人,历时半年多,去各地博物馆、大学图书馆、私人收藏家手中找信。复旦大学“中国人生活资料研究中心”成为供信重镇,中心主任张乐天教授有三十多万封普通人书信,每次会推给张子选上千封,筛完一批,再推一批。

关正文有一个基本的选信配比:古代的信近四分之一,近代、现代、当代的信占四分之三,内容要多元,科学、军事、情爱、文娱、政治,都要有。

选中的信必须值得许多人看到。“我们做了些细化规定:它应该是直接打开一个重大历史事件或经典历史场景的窗口;它应该是对人性和人际关系极致状态的精彩表达;它必须有趣。”关正文告诉南方周末记者。

名人书信公开发表的不少,关正文希望找到最让大家意外的一封。编剧总监张子选回忆,在找溥仪书信时,节目组首先找到的是溥仪的三封退位诏书,但这三封诏书都是皇太后以他的名义颁布的,比较公文化,没有个人的生命形态。

追随溥仪的历史轨迹,后来他们发现了溥仪写给斯大林的一封信。信件写于1949年7月,溥仪身为战俘流亡苏联时。信中,溥仪极为卑躬屈膝,带着乞求,表示“我最希望能居住在苏联”,并要求能加入苏联红军。这背后,是他对自己命运的恐惧。