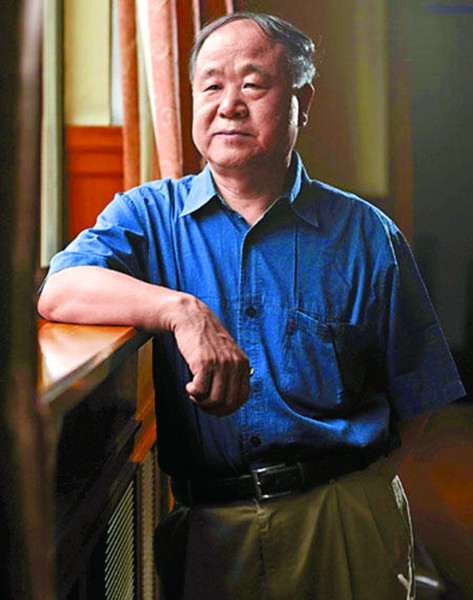

作家莫言 网络截图

2012年被授予诺贝尔文学奖后,莫言就成为了中国人关注的焦点。2017年1月11日,浙江出版联合集团、浙江文艺出版社主办了“莫言长篇小说系列最新版暨莫言作品独家授权”新闻发布会,在浙江文艺出版社社长郑重的主持下,向莫言转达了许多读者关心的问题。针对读者提问,莫言表示,从1981年至今,在36年的写作历程中,他一直铆足了劲怀揣着写出世界经典文学的梦想。他认为,如果一个作家没有写经典文学的梦想,那他就可以搁笔了。如今自己年过60了,依然有这样一种热情,有这样的实力,所以就要继续写下去。至于新作,他非常坦率地说,他一直在努力,而且他一直很努力,希望不会辜负大家的期望。

莫言,原名管谟业,山东高密人,1955年生,是中国首位获得诺贝尔文学奖的作家。著有《红高粱家族》《天堂蒜薹之歌》《酒国》《丰乳肥臀》《檀香刑》《四十一炮》《生死疲劳》《蛙》等长篇小说十一部,《透明的红萝卜》《白狗秋千架》《师傅越来越幽默》等中短篇小说一百余部,并著有剧作、散文多部。除了诺贝尔文学奖,莫言及其作品还曾获得“茅盾文学奖”、“华语文学传媒大奖·年度杰出成就奖”等国内文学大奖,以及法国“Laure Bataillon(儒尔·巴泰庸)外国文学奖”、“法兰西文化艺术骑士勋章”等多种外国奖项。

作家莫言 网络截图

1 我们只有深刻认识剖析了自我,然后才能够对别人宽容,所以作家应该矫枉过正,不论好人还是坏人都应该当人来写。

主持人:我们文学发烧友想问的第一个问题是您获奖那一刻心中在想什么?

莫言:好像当年回答过这个问题,我当时回答的时候说脑子里面一片空白,因为在那种情况下灯光那么强烈,舞台、乐队,旁边坐那么多人。我当时回答就是我在观察,脑子一片空白,实际上脑子一片空白不可能,观察的时候也要用脑细胞指挥自己的眼睛。当时坐在舞台上看到同获诺贝尔奖化学奖、物理奖的那些得主,也看到了我对面坐着瑞典皇家的国王、王后、公主们,另外还有下边的观众,以及我自己的家人。当时的回答很简单,几年后回过头回答这个问题,我多说一点,我感到作为一个农民的孩子,能够在北欧这样一个富丽堂皇的、华贵的讲台上领取全球瞩目的奖确实很不容易。当然,我内心深处也充满着感激,感激我的读者,感激我的老师,也感激我的亲人和家乡的父老乡亲。

主持人:有读者想让您判断一下,中国作家什么时候能再得诺奖,您最看好哪些作家?会做一些助力的事情吗?

莫言:我非常期盼,我现在比任何一个人都更期盼第二个中国诺贝尔文学奖获得者,因为一旦出现,热点、焦点都会集中在他身上,我就可以集中精力写小说了。这个我认为还是有希望的,但是什么时间会得,我也不是算命先生。当然我作为诺贝尔文学奖获得者,有向瑞典文学院推荐候选人的权利,我会好好行使这个权利。我也确实推荐了,但是要保密50年。

主持人:您的作品被世界关注之后,更多翻译到国外,翻译过程中有没有被文化误读的地方?您觉得中国文学怎么样才能更好地走向世界,被世界关注?

莫言:误读是普遍存在的,不要说是翻译过程当中被翻译、被外面读者误读。即便在我们中国,我的小说也可能被误读,这也是文学吸引人的地方。每部作品可以有多种阐释,每个人都可以根据自己的经验,自己的状况,对这个作品做出自己的阐释。比如说我写的一些答案不太明确的小说,像《怀抱鲜花的女人》《木匠与狗》,都没有明确的答案,很多读者在网上留言问到底要写什么,到底最后结果如何?语言翻译过程中实际上很艰难,不单是一个技术问题,实际上也是文化的深层交流问题。一个翻译家即便讲一口流畅的汉语,讲一口标准的普通话,但是让他翻译我的小说,我估计难度也很大。因为我的描写有很多是上世纪50年代、60年代的生活,写那个时代的人讲话,有那个时代的背景。

我们讲一个最简单的例子——人民公社,我们50年代出生的人不用解释,对80年代出生的人解释起来就有一点困难。对现在的小孩儿讲人民公社、生产大队,不知道你讲的是什么。这些事情对他们来讲完全是一种陌生的文化符号,需要加很多注释。国外的人根本不了解这些东西。由于我的作品当中大量充满这样一种时代的文化符号,时代的语言,时代创造的一些流行词语,怎么样让外人知道?误译、误读是难免的,只有加大量的注释。

当然我比较幸运,起码翻译成英文、法文、德文、瑞典文的这些比较大语种的,还确实是比较精到的。

主持人:误读是难免的,但是误读也是一种文学的美丽。

莫言:美丽的误读。

主持人:说起美丽的误读,有人问您和贾平凹老师还有过一段趣闻对吗?

莫言:贾平凹是我的大哥,我非常尊重他,虽然坐在一起的机会不多,但是神交久已。我很难忘却上世纪80年代我从新疆回来,当时还跟他没有见过面,贸然就给他拍了一个电报,让他去火车站接我。因为火车晚点8个小时,贾平凹在西安火车站拿着一个牌子,上面写着莫言两个字。后来人家说,上面写着莫言谁敢说话,你把牌子翻过来我就告诉你。

我看到网友批评我,说莫言这个人太不地道了,让贾平凹等了8个小时也不出现,也不告诉人家。没有办法,那个时候没有手机,在火车上也不能拍电报,我下火车以后,充满希望地到处张望,看能不能看到贾平凹的身影。同学们说你做什么梦,贾平凹这么大的名气,你没有见过人家,人家怎么可能接你。后来我想也是,他怎么会来接我,互不相识。多年之后在日本看到他写的一篇文章才感觉到老贾真是好人,真去接我。但是后来他也没有吃亏,他这篇文章转载了几百次了,得到很多稿费。

主持人:您在接受采访中说过,上世纪80年代把好人当坏人写,到90年代把坏人当好人写,现在把自己当罪人写,您能谈谈这三种不同写法,以及今后是否有新的写法吗?

莫言:这实际上也有一种文学史上的延续意义,在上世纪60年代、70年代,那时候中国的文学写作先入为主的东西很多,包括电影以及其他的文学作品,好人、坏人非常明确。看电影小孩都知道,只要坏人一出来,音乐都变了,连化妆、台词、形象都是丑化的。包括文学里面对正面人物的描写和反面人物区别很大,比如说有一副挺拔的身材、浓眉大眼,这样一些词不可能描写到敌人身上去。事实上是这样吗?并不完全是。因为生活当中无论是敌人的队伍还是我们的队伍中各种人都是有的。我们不能沿袭过去的写法,应该把好人坏人都当人来写。甚至应该矫枉过正,应该把好人当坏人写,过去写的好人一点弱点都没有,完全不食人间烟火,永远不会犯错误,永远不会胆怯、卑微。也不是把好人写成坏人,就是写出好人作为人的一面,他的软弱、他的自私、他的怯懦都是有的,无非最后战胜了自己。

反过来,坏人也有好的一面。即便是一个杀人不眨眼的人,他有时候也可能会动侧隐之心,他对自己的孩子,自己的亲属也是充满温情的。把坏人当好人写也是这个意义。慢慢到了90年代以后,就把自己当坏人写,同样是一种艺术辩证法。我们一直在观察别人,批评别人,分析别人,但是很少往内看,来分析自己,批评自己。鲁迅为什么伟大?鲁迅就是经常自我拷问,他写一件小事,得进行严酷的自我拷问。不要老是抱怨别人,老是把别人看作是自己的敌人,老是把别人看得比自己差,老是只记着别人给自己的批评。当然还有更加深刻的问题,就是我们每个人实际上内心深处都是有一个朦胧的地带,往前走光明正大,往后退变成一个小人、恶人甚至一个禽兽。在这个意义上讲,把自己当做罪人写是对自己的认识。也就是说一个作家深刻认识剖析了自我,认识了自我,然后才能够对别人宽容。

今后要沿着这样的想法来写,首先要把人当人写,不要受更多时代的以及流行的观点影响,无论写什么年代的故事,写什么年代人物,还是要把人作为自己描写的首要对象。

主持人:所以无论怎么写,以人为本,才是最人文的。

莫言:文学永远是以人为本,否则就没有文学。