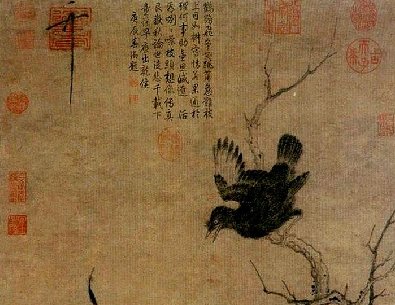

赵佶《鹧鸪图》(局部) 网络截图

鹧鸪斑纹茶盏是茶具中的珍品

唐代的“双鹧鸪”艺术表现形式,在宋代是否流行,现在还不得而知。宋代的鹧鸪纹,目前可见,主要出现在绘画和瓷器上。但绘画上的鹧鸪形象,却给人名不副实之感。如宋徽宗赵佶有一幅《鹧鸪图》,虽题名为“鹧鸪”,然图中画的是三只八哥,一在树上,下面两只作缠斗状,却不见鹧鸪。难道赵佶连鹧鸪和八哥都分不清?奇怪的是,不仅宋人将八哥当成鹧鸪,连明代画家唐寅和吕纪也是如此。唐寅的传世作品有《枯槎鹧鸪图》,画一鸟栖息枝头,昂首鸣春,神态栩栩如生,活灵活现。右上角有唐寅自题:“山空寂静人声绝,栖鸟数声春雨余。”但仔细一看,在枝头歌唱的并非鹧鸪,而是八哥。吕纪的《竹枝鹧鸪图》也令人迷惑,图中明明是一只八哥,却题名为“鹧鸪”。如果说古人分不清鹧鸪和八哥,应该是不可能的,因这两种鸟都很常见。之所以出现这种情况,估计是古人对鸟类的划分与现代人不同,把八哥也归入“山鹧”一类的鸟类。

在宋代的瓷器中,也出现了鹧鸪纹。不过,这种纹饰不是以鹧鸪鸟的形象出现,而是以鹧鸪斑的面目呈现在人们面前。宋人喜欢斗茶,斗茶是以茶色是否鲜白为标准,因而茶盏以黑釉为贵,而当时建窑所生产的鹧鸪斑纹茶盏乃是茶具中的珍品,鹧鸪斑茶盏的特征就是出现了类似鹧鸪胸前羽毛黑底白斑的纹饰。刊于宋初的《清异录》说:“闽中造盏,花纹鹧鸪斑点,试茶家珍之。”这种纹饰的茶盏是如何烧制出来的?至今仍是个谜。是偶然的结果还是刻意模仿鹧鸪纹?也没有定论。但这种纹饰确实有令人惊叹的效果,宋代的文人墨客多有赞美之词,如黄庭坚的“建安翁碗鹧鸪斑,谷帘水与月共色”;杨万里的鹧鸪碗面云萦宇,兔毫瓯心雪作泓”等。因鹧鸪斑纹盏存世极少,更弥足珍贵。

“双鹧鸪”形象一直深受喜爱

到了清代,绘画中的鹧鸪形象才名实相符。如任伯年绘有《紫藤鹧鸪图》,这幅画所展示的并非古代诗词所常常表现的离愁别绪,而是“紫藤花下,鹧鸪求偶”的场景,再一次显示了艺术家与文学家意趣之相异。画面上蓝花绿叶掩映着曲折有致的枝蔓,右下角的雄鹧鸪,正扭头对着上面的异性同伴高声鸣叫,一副求偶心切、势在必得的模样,而栖于石上的三只雌鹧鸪,一只转过身来作呼应状,另两只故作矜持,头也不回,但它们的眼神却表露出为雄鹧鸪鸣声所动的神态。这幅作品,不仅将鸟语花香的田园趣味活现于纸上,还把鹧鸪“一雄常挟数雌,相呼相应以为娱”的生活习性形象地表达出来。自然界中的鹧鸪常栖息于草丛、矮树、岩石或起伏不平的小山坡上,每逢春天繁殖季节,雄鸟便频繁高鸣,以吸引异性,而若干雄鸟也从不同的山顶上响应,此起彼伏。任伯年的这幅画,笔墨酣畅淋漓,略施薄彩,便将鹧鸪求偶的场面极其生动地表现出来。

清代的鹧鸪纹饰,极少出现在陶瓷上面,但在日常用品上偶有出现。如在清代油灯的装饰上,就出现了“双鹧鸪”的形象,这种油灯大概也是女子闺房之物。可见“双鹧鸪”纹饰自唐代以来,在民间一直流传不绝。

近代以来,人们对鹧鸪仍充满喜爱之情,以鹧鸪为题材的作品层出不穷。如在石湾陶瓷中,鹧鸪的塑像屡见不鲜,大多数以“双鹧鸪”的形象出现,比较著名的作品有区干的《双鹧鸪》等。