珠算是我国最古老的计算方法之一,西周时期就有用陶丸做成算珠进行计算的。但是非常奇怪的是,作为珠算的工具——算盘,却出现的比较晚。经中外专家考证,大约在元代才出现“算盘”这一名词,直到北宋张择端绘制的《清明上河图》中人们才找到算盘的画面。值得庆幸的是,海昏侯墓中出土了一件石质游珠算板,在刘贺身边还发现了白玉和玛瑙制成的算珠,不仅呈现出古代算盘的雏形,而且也为深入研究被誉为中国古代的第五大发明、我国传统的计算工具——算盘的历史,提供了难得的实物依据。

一、 方格石板是古代的算板

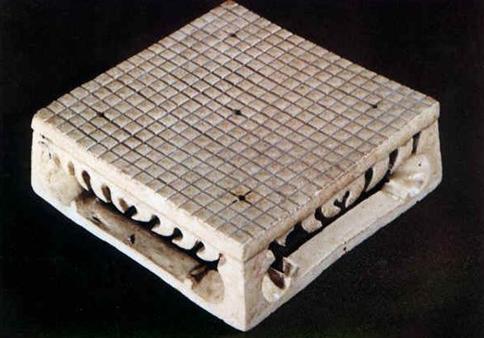

在海昏侯墓出土的器物中,有一件奇特的石板十分引人注目(图1)。这件石板出土于娱乐用具库,呈灰白色,由于埋藏历史久远,石面出现钙化现象,但仍可判断当初是用上等的石料做成。

图1

石面平整,有刻画出来的纵横交错的直线,形成一排一排的方格。石板两角残缺严重,横向最长处约为20厘米,不到汉代的一尺;纵向最长处约为6厘米,不到汉代的三寸。细数石板上有横线5道,纵线15道。

有人认为,这就是中国古代的围棋盘。但如果仔细分析一下,这个说法难以成立。

首先,汉代没有5×15道的围棋盘。大家知道,考古发现的我国最早的围棋盘是陕西汉阳陵南阙门遗址出土的一件西汉陶质围棋盘,外观已残损,呈不规则五角形。棋盘两面均为阴刻直线,纵横为17×17道。稍晚一些的是河北望都一号汉墓中出土的一件东汉石质围棋盘,呈正方形,盘下有4足,纵横也是17×17道。由此可知,汉代的围棋盘应以17×17道为主。到了隋代,便出现了与现代围棋盘相近的19×19道白瓷围棋盘(图2)。因此,海昏侯墓中5×15道的方格石板不会是围棋盘。

图2

其次,方板也不会是围棋盘的一部分。有人设想这可能是一件完整的15×15道围棋盘,现在人们看到的只是残存的一部分。如果这个说法成立,那么,失去的部分应当为横10道,纵15道。也就是说,失去的占三分之二,残存的只占三分之一,失去的部分大于残存的部分。但是常识告诉人们,石质的器物相对于草编器、纺织品、木质器、竹制品甚至铁制品在泥土中更耐腐蚀,在墓中也能更长久地保存下来。因此,失去的那部分围棋盘一般不会完全腐烂掉,毫无踪迹可寻。即使全部破碎,也会被明察纤毫的考古人员发现端倪。然而至今也未看到有关围棋盘剩余部分的发掘报告。这就证明,出土的这个方格石板本身就是横5道、纵15道,保存基本完整,缺少的只是两个边角。

再次,考古发掘未见围棋子。下棋需要有棋子,棋盘与棋子一般是放在一起的。如果是15×15道围棋盘的话,上面共有225个交叉点,至少应当有113枚黑棋子和112枚白棋子。汉代的围棋子有陶制的,有瓷制的,有石制的,甚至还有玉制的,比较容易保存。然而,无论是在发现方格石板的娱乐用具库,还是文书档案库,或是在其他棺椁室,都未发现围棋子。这也从一个侧面证明方格石板并不是围棋盘。

那么,海昏侯墓中出土的这块方格石板究竟是何物呢?在中国古代的数学史籍中,多次提到过“算板”这种辅助计算的工具,其中包括布筹算板、游珠算板、两仪算板等等,但是考古中从未发现实物。从史籍中对算板的描述来看,与海昏侯墓的这块方格石板非常一致。这一重大的发现,揭开了中国古代数学计算工具的真实面容。

《周礼》说,周朝设有“保氏”的官员,专门负责向贵族子弟传授所谓“六艺”。数学是六艺中的一门课程,包括九项内容,称为“九数”。什么是“九数”呢?自古以来说法不一,难于考证。东汉郑玄注释《周礼》引郑众说,“九数”为:方田、粟米、差分、少广、商功、均输、方程、赢不足、旁要。实际上是社会生活中运用数学的九个重要领域,这里面就包括着相应的算板式的计算工具。