汉娜·阿伦特这本《艾希曼在耶路撒冷》,于2016年底在中国面世,一个思想史上的传奇终于在中国读者面前撩开面纱。关于这本书的争论人们已经了解得太多,1963年出版时,在纽约知识界产生分裂,大多数人不支持作者,包括欧文·豪这样的著名评论家,阿伦特与她的犹太老友之间产生难以弥补的裂痕,感情上受到重创,影响了她后来的健康。然而没过几年,这本书成了1968年德国青年运动的指导手册,战后成长起来的新一代正在试图与父辈划清界限。

十分遗憾地是,这本书的中译者将该书的副标题中的“banality of evil”,仍然译作了“平庸的恶”,即使从字面上看,也应该是“恶之平庸”,这应该是受到已经流行开来的这个短语的影响。前后顺序的颠倒,其实有着不可忽视的区别:“恶之平庸”,重点在于指出这样一种恶的属性,它不是超凡的和深刻的;而“平庸之恶”所强调的是恶的本质,或对于恶的一种解释,平庸即恶。某种区别就像“善之芬芳”与“芬芳之善”一样,闻到了善的香味,并不等于说香的就是善的。台湾学者蔡英文将“banality of evil”译成“罪恶的肤浅性”,应该更加接近原意。

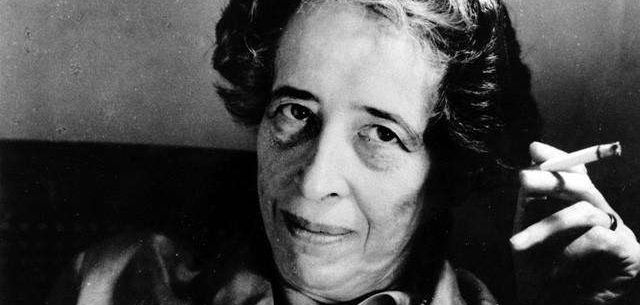

《艾希曼在耶路撒冷》汉娜·阿伦特/著

之所以引发这么多争论,在于这个词本身是一个晦涩空间。阿伦特抱怨许多批评她的人,连她的书都没有看过一眼。也许这个词,即使在她的书中,也是镶嵌进去的,与她所要谈论的对象关系不大。然而它并非没有意义,相反,却带进来另外一些重大的意义。

根本之恶

在与她的好友玛丽·麦卡锡的通信中,阿伦特强调:“‘banality of evil’这个表达方式是相对于我在‘极权主义’中说的‘根本恶’提出的”(《朋友之间》中译p.240.)。因此,需要参照“根本恶”,才能把握它的含义。

1951年出版的《极权主义起源》中,阿伦特秉承康德以“根本恶”(radi-cal evil,林骧华《极权主义起源》中译作“彻底的恶”),来称呼这种现象。相对于人的意志软弱及善恶混淆,康德认为最需要防范的一种恶,是有意之恶。恶人不是追随自己的理性,而是放纵自己的偏爱。并在道德上放任偏离时,还给自己找出冠冕堂皇的理由,因而是一种自我欺诈:虽然与善无关,却自以为是一个道德的人。

这样一种对于恶的解释,重在寻找出恶的行为与动机之间的联系。阿伦特继承了这样的传统,致力于寻求罪恶的行为背后到底有什么动机。运用“合法”秩序、经过有计划的分工合作、将一个种族成批送进死亡营及毒气室,只有一个解释:蓄意所为、处心积虑。这是人类是历史上未曾见过的巨大的恶,任何过去的罪与罚的框架都未曾遇到过,因而也很难适用于此。

在罗马时代的神学家奥古斯丁看来,恶并没有实体性的存在,而只是一种状态,是善的缺失,恶人只是拥有一个不完美的善。“宇宙中所谓的恶,只是善之亏缺而已。”

显然,“根本恶”的解释,超出了奥古斯丁的神义论,倾向于将恶当作一种实体的或本体论存在。实际上,当面临恶的起源以及救赎这类问题时,康德本人也犹豫起来。既然人凭借自己的力量犯罪,他又如何凭借自己力量获得重生呢?

放下神学的叙事不谈,这时候我们更加应该注意到的是,阿伦特对于“根本恶”的解释,超出了康德仅仅是从个人动机上来解释的路径,而是有着强烈的政治内涵:

“彻底的恶(radical evil)与一种制度同时出现,在这种制度中,一切人都同样成了多余的。操纵这个制度的人相信自己和其余人一样是多余的,极权主义杀人最为危险,因为他们连自己是死是活都不在乎,不关心自己是否生活过、是否出生过……清除从经济上来看是多余的,在社会上是无根的人类群众,这既是一种吸引,也是一种警告。在极权主义政权垮台之后,极权主义的方案仍能存在,它以一种具有强烈诱惑的形式,将会在可能的时候,以对人有利,并且能够解除政治的、经济的、社会的悲苦的姿态出现”(《极权主义起源》p.573.)

阿伦特的这种警告,在今天仍然振聋发聩。将一些人视为“多余的人”,认为他们在仅仅是负担,这是极权主义的一个信号。陀思妥耶夫斯基最早在《罪与罚》中的就涉及到这个问题。放高利贷的老太婆被认为昏聩、贪婪、多病,在社会上毫无用处。以一种崇高的名义杀了她,当事人开始以为这是自己的德行。

战争甫一结束的1945年,阿伦特就富有穿透力地指出:“恶的问题将是战后欧洲思想生活中的根本问题”,她自己果断地将此作为问题担在肩上,不管有多么困难。描绘纳粹之恶,在某种意义上就像飞跃无人区,在无字的荒芜中寻找出理解的线索。只有将“恶”视为“恶”,描绘它,揭露它,才是继续向恶宣战。最可怕的是,身在恶中不知恶,甚至将恶本身当作了一种善,找出种种理由来为恶辩护。