杜甫的江畔寻花七绝和绝句漫兴九首,虽然是一个春天里的偶然起兴和率尔成章,却形成了一个惯例和套路,让后来的诗人心慕手追。于是,宋、元、明、清,不断有诗人拟作,从春天向老杜致敬。

南宋淳熙三年(1176),即杜甫入蜀四百多年后,陆游也在成都,又逢一个春二月,不可无诗,而且当然是七绝,必须成系列。老杜两组诗,陆游是念念不忘。他到了附近的犀浦,见僧人所葬之塔被呼为“师塔”,便悟出“黄师塔前江水东”之所指。别人送他牡丹花,他的反应也是“犹有余情被花恼”。可是他总不好也来一次江畔寻花之行吧?这就有了《花时遍游诸家园》十首。

陆游的策略很聪明:既出乎尔,又反乎尔。你老杜是在浣花溪上作野游看杂花,我呢,就在城里一家一家园子看过去,只看一种花。什么花?海棠花。看海棠花有什么稀奇呢?对别人不稀奇,对杜甫就太稀奇了,简直是诗史上一个不大不小的谜。老杜在四川居留了整整八年,写了无数的花儿,可一次也没写到蜀中最盛的海棠。这就好比马可波罗的中国游记没有提到长城和茶,叫人不疑惑也难。

垂丝海棠(网络截图)

苏东坡有一回写诗赠妓,就拉了杜甫背锅:“东坡五载黄州住,何事无言赠李琦?却似城南杜工部,海棠虽好不吟诗。”为什么不吟诗?陆游也认认真真思考过这个问题,其《海棠》诗自注曰:“老杜不应无海棠诗,意其失传尔。”

那好,既然你不写,或者写丢了,我就大写特写吧——

看花南陌复东阡,晓露初乾日正妍。走马碧鸡坊里去,市人唤作海棠颠。(其一)

为爱名花抵死狂,只愁风日损红芳。绿章夜奏通明殿,乞借春阴护海棠。(其二)

老杜说不会拼死爱花,“不是爱花即肯死”;我偏要舍命爱花,“为爱名花抵死狂”。老杜为花颠狂被花恼,是为各色各样的花儿;我却独沽一味,锦城街上,人都知道,陆参议为海棠花发癫了。陆游时任成都知府范成大的军事参议。

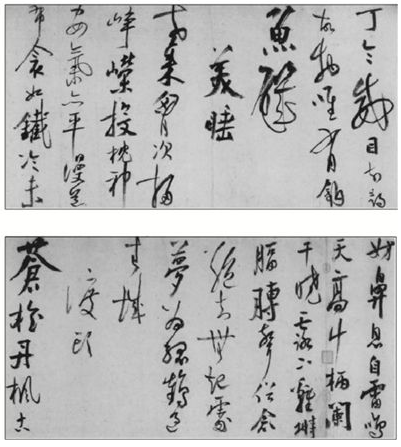

陆游书《美睡》(网络截图)

范成大《醉落魄》词曰:“碧鸡坊里花如屋……只为海棠,也合来西蜀。”碧鸡坊海棠之盛,与陆游同时的周辉在《清波别志》里有过写照:“碧鸡王氏亭馆,先中植一株,继益于四隅。岁久繁盛,袤延至三两间屋,下瞰覆冒锦绣,为一城春游之冠。”难怪陆游想要朱笔书绿纸,上奏通明殿上的玉帝,乞求一片春阴,来展护这畏日怕风的海棠了。

诗人都是护花使者。苏东坡写海棠的名诗:“东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去,故烧银烛照红妆。”真是生香活色,旖旎缠绵。陆诗第八首:

丝丝红萼弄春柔,不似疏梅只惯愁。常恐夜寒花索寞,锦茵银烛按凉州。(其八)

前两句写垂丝海棠的花繁色艳,后两句显然脱胎苏诗,可钱锺书说相形见绌。为什么呢?无复光影和色晕的渲染烘托,却引入了带有寒意的《凉州曲》。当然,陆游是在写愁,而且从上下文来看,这么写也无可厚非,因为第六首已经写过三更的画烛下看花,再强调就重复了。第十首又补叙了音乐从此消歇:

海棠已过不成春,丝竹凄凉锁暗尘。眼看燕脂吹作雪,不须零落始愁人。(其十)

这结尾的诗意,也遥遥呼应了杜甫《江畔寻花》最后的“花尽老相催”。不管怎样的出尔反尔,陆游之于杜甫,毕竟如影随形。