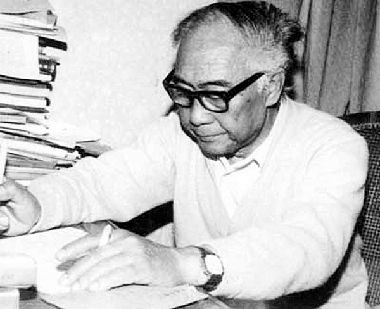

汪曾祺(网络截图)

汪曾祺很爱自己的家乡。

不去摘录那些直白的思乡文字,单说他1982年发表的剧本《擂鼓战金山》,第四场末韩世忠对着金兀术有一段唱词:

江水滔滔向东流,二分明月在扬州。

抽刀断得长江水,容君北上到高邮。

抽刀断不得长江水,难过瓜州古渡头……

第二句“二分明月在扬州”其实是有点凑数的,跟全场的气氛也不大合,倒是“容君北上到扬州”,韵也对,气势也更妥帖:扬州、瓜州对举,都是自古的军事重镇。而两宋之际,高邮一直在军、州、县之间切换,重要性摇摆不定——总之,我觉得汪曾祺这里有一点私心,在作品里嵌入了自己的家乡。

高邮不仅是汪曾祺的生身故乡,也是他的精神故乡。有研究者指出过汪曾祺小说对地域文化的依赖,联系他居住过的地方:在上海住了一年多,有1篇,在张家口四年,有10篇,昆明7年,亦有10篇(加上新发现的佚作应该不止),北京34年,小说有18篇。高邮从出生到离开,19年,他写高邮的小说有46篇。

汪曾祺笔下的高邮人物中,官职最高者大概是打死陈小手的团长、勒索八千岁的八舅太爷,哦,还有《皮凤三楦房子》里的奚县长与谭局长。而其余都是中下阶层的市民:

“和尚、尼姑、炕鸡的、赶鸭的、车匠、锡匠、瓦匠、棺材匠、银匠、画匠、小贩(卖卤味、熟藕、馄饨、水果、菜)、货郎、药店店员、小店老板(米店、绒线店、炮仗店、酱园、糖坊、豆腐店)、挑夫、地保、打鱼的、吹喇叭的、水手、卖艺的、卖唱的、跑江湖做生意的、收字纸的、保安团长、医生、兽医、画家、中小学教师、小学校工。”(方星霞《京派的承传与超越》)

汪曾祺自己算是大户人家的小少爷,但他小说里对《徙》里面写到的浪荡子弟(仗势欺人的申潜、没出息的谈幼渔)深恶痛绝,他关注的大多是“善良的、有古风的、自食其力的劳动者”,关注他们“吃什么和想什么”(“物质生活和精神生活”)。(《卖蚯蚓的人》)这让他的高邮小说常常被称为“浮世绘”与“风俗画卷”。

乍看起来这有些矛盾,但其实是一种文学传统。如鲁迅之于绍兴,沈从文之于凤凰与湘西,萧红之于呼兰与哈尔滨……一位作家成为一个城市的传记作者,笔触避开《县志》里热衷的行政区划、人口财税、达官显贵、历任长官,而是深入到民间社会,描述市井百态、日常哀乐、风土人情、奇闻轶事。这是一种透肌浃肤的描述,它甚至能够将所写的城市抽象出来,变成一个“中国城镇”,同时钉入小说史与城市史。

往前追,这样的传记作者还有曹雪芹、蒲松龄、吴敬梓和兰陵笑笑生——史景迁的微观史学名著《王氏之死》便是用《聊斋志异》与《郯城县志》、《费县志》等相参照,还原了清代山东的小人物生活。向后看,这类传记作者有陆文夫、王安忆、冯骥才、方方等等。这些作者,大抵不是豪富之家,但也不是真正的底层出身,他们的家庭,基本属于“士绅阶层”。造就他们关注社会习惯与审视城市眼光的,恰恰是中国的士绅传统。