奇人奇书

贾平凹说:“我一直认为,在这个城里,最能熟知西安的,尤其老西安,没有谁胜过鹤坪,他的才华确实在万人之上。”

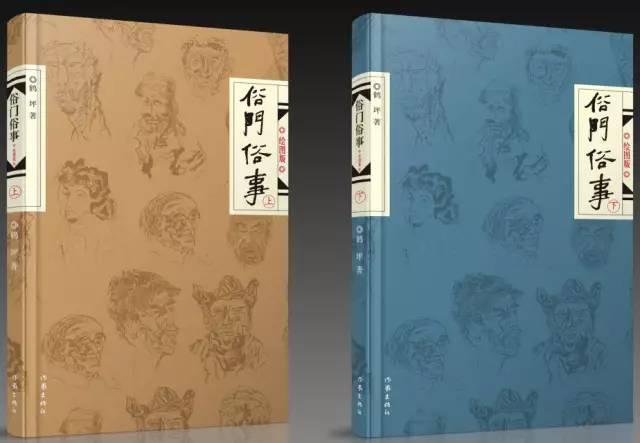

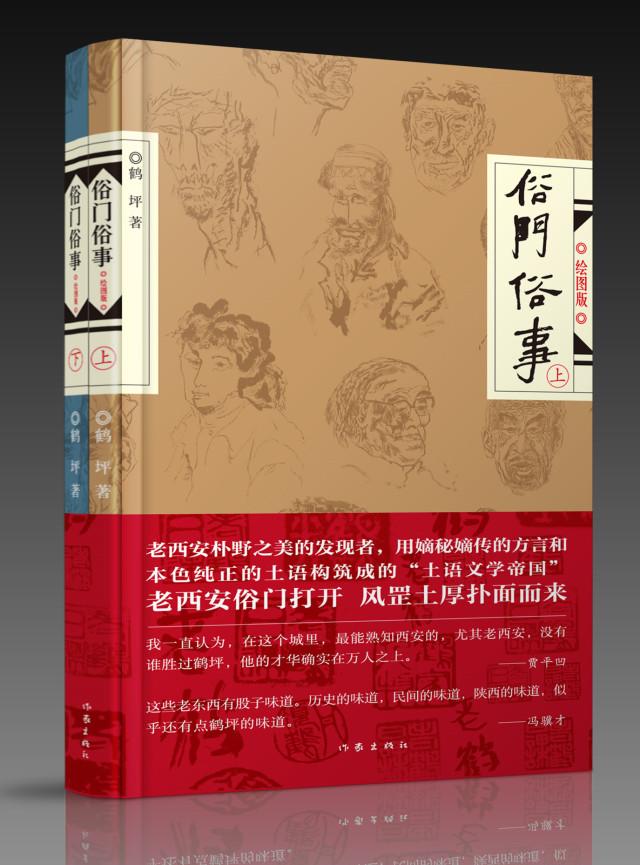

《俗门俗事》精选了鹤坪的十来篇短篇小说,小说都是写老西安的人和事。有庄户人、拾娃婆、媒婆、寡妇、手艺人、刀客、神医、王傻子、站门汉、奶妈子等等鲜活的人物。冯骥才和贾平凹都给这本书做了序。作者还为书配上了他的水墨人物插图。

我相信鹤坪的两只脚是踏入民间的。因为他书里书外的这些“老东西”,不假不虚,全都靠得住。

冯骥才

鹤坪笔下的老东西

冯骥才 | 文

鹤坪我见过三次。我从未造访过西安,故而都是他来瞧我。在我每天往来匆匆的客人中,鹤坪却让我记得清清楚楚。

他个子小,瘦硬爽健,说话热气扑人。年岁不大,人挺老到,却不精熟。还有几分侠义劲儿,倒是对我的胃口。他每次来,总带点老东西。好像老东西是陕西的土特产。一个黑黑的陶罐,一件木人,一块瓦;虽然都是半残,带泥带土,但年代足够,绝非当今各地古董市场上那些铺天盖地的假货。由此我看出他有挺不错的眼力,能识别出这些东西是真是假,凭的又绝不只是眼睛。我最怕人家把假古董当做宝贝硬送给我。但鹤坪捎来的这些老东西,却一直摆在桌上。

这些老东西有股子味道:历史的味道、民间的味道、陕西的味道,似乎还有点鹤坪的味道。这次鹤坪来天津,把他的《俗门俗事》书稿给我,请我写序。我看过便笑了。原来他写在纸上的也是这些西安的老东西!肯定他认为我一准识货。

鹤坪写得蛮好。虽然是虚构的小说,但所使用的材料却是真材实料。我不懂得老西安的生活与民俗,我是从细节和语言的独特性来考察这些生活材料的真实性和可信性的。

有两种小说:一种小说故事是真的,但材料是造的,就像当今旅游化的“名人故居”——房子是真的,里边的东西全是假的;还有一种小说,故事是虚构的,但里边的材料全是硬邦邦的,真格的。这便可以借尸还魂,硬叫画上人走下来。

可是材料若要地道,并非易事。作家的功夫一半是在手里边的材料上。作家手里的材料不同于泥瓦匠手里的“沙子灰儿”,这些材料都是作家使用非凡的眼力从生活里“瞧”出来的。也许这就是鹤坪这本《俗门俗事》的价值了。提到价值,还有一层,便是文化的价值。

如今中国人也许还没弄明白,几千年来,只有当下的生活才称得上“巨变”。连“文革”之变,也变不过今天,其原因便是农耕文明的瓦解。于是在这昔日文明框架里有形与无形的一切,都在迅疾变化。留之不得,挽之不住,失之无痕,去不再来。

于是,作家要干的一件事,便是将昨日的形态记录下来。当代作家也许是农耕文明最后一代的经历者。我辈不去做,后者做不得。就像本书中的老城、老宅、老人首、老手艺,鹤坪不写,谁人能知?因故,鹤坪的文学创作便有了一层记录文化的意义,在这层意义上,这本《俗门俗事》比起他的那部长篇小说《大窑门》则是十分自觉的。此亦可称作“文化的自觉”。

于是,鹤坪这本书自然就超越了市场上那些“民间传奇”。民间的事物和人物充满着神奇的魅力。但这种神奇的魅力不是在鬼狐、巫术、野合与秘方里,而是在实在又鲜活的民俗生活之中——包括这些老人首的“门道”里。那就要看作家有没有把双脚真的踏进民间,有没有真切的民间情感。我相信鹤坪的两只脚是踏入民间的。因为他书里书外的这些“老东西”,不假不虚,全都靠得住。

鹤坪的文学创作,不仅仅只属于陕西,应该说他是行走无羁的。

本文发表于《文艺报》2017年5月12日8版

他首先是以一个普通市民的角色为生存而奋斗着,然后方是小说家从事自己的事业。所以,他的小说有真正的人的东西在里边,有生活的原汁原汤。

贾平凹

鹤坪和关于西安的写作

贾平凹 | 文

鹤坪的文章看得多,在西安的报纸上几乎隔三差五就能见到他的文章。西安人庆幸鹤坪的出现,我庆幸他的成功。

鹤坪是西安的老户,曾经和我住在一条叫大车家的巷里。那时候的冬天比现在冷,他时常携着他的诗稿来我家给我念,一口纯正的西安话,激情充沛。我为他的才华叫好,却不明白他为什么那么怕冷,耳朵上要戴毛线织的耳套,手上是一双手套,但十个指头却裸露着,是那个年代劳动人民特有的手套。大车家巷里有一位身体残疾的小儿科医生,医术不错,我常领孩子去术治,不止一次见到鹤坪在巷中与卖甑糕的吹糖人的人闲聊,或者用自制的安有铁轮的小木板去拉水,响声刺耳,水滴淋淋,甚至见他在那全巷唯一的公厕排队等候出恭时与人争执“闲人”一词产生的渊源。后来,我搬出了那条巷子,与鹤坪见面的机会少了,似乎很多年月未在报刊上读到他的诗作,听说去下海了,听说去了云南去了四川,听说做书商没有发财开饭馆没有赚钱又窝在家里写小说了。终是在一个午后,他突然在敲我家的门,胳膊下夹着一部书稿让我读的。我已经很惋惜他停止了写诗,但我也知道他的秉性里有“散人”的质地,浪荡了这么多年,还真能写什么小说?待他走后,我读那部书稿,这就是《大窑门》,竟使我读得很有兴趣,立即推荐给北京的作家出版社。第一部小说的成功,给西安文坛一阵惊喜,也给了他莫大的激励,小说写作便一发不可收拾。现在,他是一名自在的职业写作家,大车家巷的民居业已改造,谁也不知道他搬迁哪儿去住了,又在什么地方烟腾雾罩地作他的小说,但许多朋友都在说他们在某街某巷看到过鹤坪了,瘦瘦小小,扑兮邋遢,一肩低一肩高,跳跃着步子在城里游走。我笑了,这是鹤坪最悠闲的生活状态和最自在的文人状态,他无所不能地熟知着这个城市,认识着这个城市,或许正在孕育着关于这个城市的又一个故事。

相对于北京、天津、上海、广州,西安在文学上是特点逊色的城市,多少年里,我们一直在鼓吹为这个城市写作,写出这个城市的特色,但都因种种原因未能达到预期效果。鹤坪的出现,是一道亮色。他的根在这座城市,几十年来自己又在这个城里沉沉浮浮,饱尝了下层社会的艰难困苦,他首先是以一个普通市民的角色为生存而奋斗着,然后方是小说家从事自己的事业。所以,他的小说有真正的人的东西在里边,有生活的原汁原汤,或许,他的叙述语言对于外省读者有一定的阅读障碍,而西安市人读起来却受活不已。依我的观点,也同意他以后在语言上做一些筛选和提炼,却更希望在时下让他尽最大的力量发挥西安土语的特点,先用加法,后用减法,保持浑厚和鲜活,以求往后的大的气象。

描写出了一个地方,抑或一个城市的味道,这并不等于作品的价值走向,而在于为了获得这种味道所摹写的琐琐碎碎的生活能传达出一种诗意,使整个作品能升腾起来。鹤坪在《大窑门》里,我们可以嫌其不足,但到了这本《俗门俗事》,既有现实,更有精神,令我们感到欣喜,而使文坛关注了他,对他寄予大的希望。

与鹤坪已经相识了数十年,知道他是一个优点和缺点都十分突出的诗人和作家,他十足聪明,悟性极高,但往往乏于忍耐,反复无常。我是多么愿意看到他一步一步地走下去,使更大的作品出现。西安需要他,文坛需要他。

本文发表于《文艺报》2017年5月12日8版

俗浮世事 浮沉浪事 油盐琐事 巧媳妇

鹤坪 | 文

老西安有很多牌坊,其中有一座牌坊是为一个巧媳妇建造的。这个牌坊在东关鸡市拐,毁于“文革”。过去西安城几乎每街每巷都有巧媳妇,所以,每街每巷也都有关于巧媳妇的传说。

关于巧媳妇和巧媳妇牌楼的事情,城里已经没有人讲得清楚。这里,我讲一则城里传播很广的巧媳妇的传说,聊博诸君一乐。

这个巧媳妇娘家姓王,长安皇良村人,光绪二十八年让一挂“二人抬”小轿,抬进了东城索罗巷赵家。阿公叫赵九,又喜欢喝酒。巧媳妇很孝顺婆家二老,又懂得些老礼,她从来不说“九”,甚至连与九同音的字她都不说。

赵家是城东的大户,阿公赵九结交着两个扒肝扒肺的朋友,一个姓张,一个姓李,三位老人常边喝酒边聊家常。老西安的老人们坐到一起,有一个常谈常新的话题,这就是“夸媳妇”。赵九对两个朋友说:“我家儿媳妇不但模样俊,人还特别机灵,她从来没有说过一个‘九’字。”两位朋友不信,说赵九吹牛。

张老汉说:“我不信,哪儿有从来不说‘九’的。我明儿把她试一下。”

赵九说:“能成,你试。”

第二天,张老汉买了三斤韭菜,李老汉打了二斤烧酒,先后脚地进了赵九的院门。

“赵九在家么?”巧媳妇一见,赶紧把两位老人让进了门,一边给两位老者倒茶续水,一边说:“俺爸看女去了,不一时就回来了。你二老请坐,我去给二位老人做蒜蘸面。”

张老汉和李老汉说:“不坐了,告诉你阿公,我叫张九,他叫李九,请你阿公九月初九去喝酒!”说完,二位老汉说笑着出了赵九的院门。二位老汉走不多远,迎面碰到了往家走的赵九,二人便把刚才的话对赵九说了一遍。赵九带着张老汉和李老汉来到了自家门口,安排两位老汉在影壁后边听着。

赵九大摇大摆进了院门,巧媳妇说:“爸,刚才有两位老人来找你。”

赵九问:“他们姓啥?叫啥?找我干啥?”巧媳妇说:“一个叫张三三,一个叫李四五,一个给你送了两斤‘杯中物’,一个给你送了三斤‘佛开口’,让我给你说,到了重阳节,请你去会友。”

张老汉和李老汉躲在影壁后面听,直咂舌头。九月的韭菜最好吃,所以,老西安有“九月韭佛开口”的口谚。

——节选自鹤坪《俗门俗事》

《文艺报》由中国作家协会主管主办,每周一、三、五出版。创办于新中国成立前夕1949年9月25日,是展示名家风采,纵览文学艺术新潮,让世界了解中国文艺界的主要窗口之一。文艺报1949