二战时期,克拉科夫的犹太人遭到了惨绝人寰的大屠杀,德国商人奥斯卡·辛德勒贿赂军官,让自己的工厂成为集中营的附属劳役营。在疯狂屠杀的日子里,他的工厂成为数百名犹太人的避难所。这是电影《辛德勒名单》的故事。电影改编自澳大利亚“国宝级”作家托马斯·基尼利的同名小说,16日晚,托马斯·基尼利作客上海图书馆,讲述《辛德勒名单》一书的创作背景,以及改编电影尚未说完的故事。

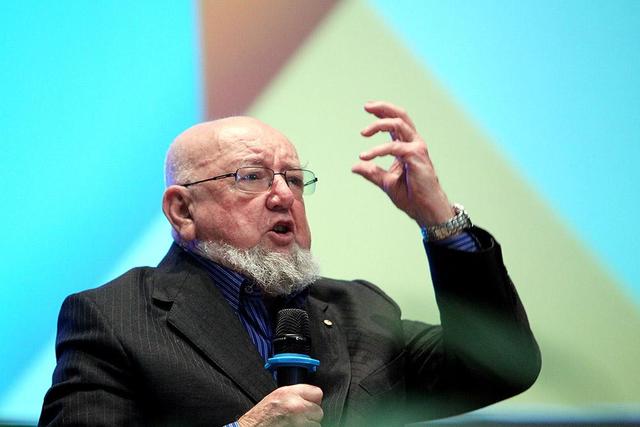

托马斯·基尼利向读者讲述写作《辛德勒名单》背后的故事

“我第一次感受到恐惧”

《辛德勒名单》曾获英语文学最高奖项——布克奖。而托马斯·基尼利遇上辛德勒,完全是个偶然。

上世纪80年代,托马斯·基尼利去参加一个电影节,返程经由美国回澳大利亚。在等候班机时,他的箱子坏了,于是去当地的皮具店购买新箱子。在店内,他与店主攀谈起来,对方是二战时期幸存下来的波兰犹太工人,即“辛德勒幸存者”。店主向托马斯·基尼利展示了有关辛德勒的各种文件,劝说他把故事写下来。“我第一次在那里看到辛德勒名单的副本和被杀害的犹太人名单。我也第一次感受到恐惧,为什么欧洲人会觉得犹太人像病毒一样,必须赶尽杀绝,好像这样才能拯救欧洲的文明?”托马斯·基尼利语调激昂。

一开始,托马斯·基尼利并没有写作的打算,他觉得无论从哪个角度而言,身为澳大利亚人的自己,都和这段故事离得很远。“我父亲曾作为澳大利亚的士兵去北非参战,我当时经常能收到他寄回来的纳粹纪念品,这就是我和第三帝国的所有关系了。”但辛德勒幸存者告诉他,离得远反而更有利于中立、客观地写作。

托马斯·基尼利采访了一些生活在澳大利亚的幸存者,慢慢地被这个故事所吸引。“有位住在悉尼的女士是被辛德勒营救回来的,后来她来到了澳大利亚,成了母亲、祖母、曾祖母。这是她的人生。这个人生是辛德勒给予她的,也是希特勒不愿意她拥有的。”

托马斯·基尼利试图通过书写,反思为什么最令人不寒而栗的暴行,都是由普通人所执行。他的非虚构写作,冷静、中立、理智。在写完《辛德勒名单》初稿后,他请了三四十位读者阅读,根据他们的意见再进行修改。“这不是写作的正常流程,但故事中的犹太俘虏,都不希望故事被误写。我甚至觉得写这个故事的时候,任何形容词都是不合适的,哪怕你用了‘惨无人道’‘不寒而栗’等词汇,还是表达不出那种恐怖的情绪。”

苦难的书写在托马斯·基尼利身上深深地留下了烙印。“我在一生中写了很多令人痛苦的小说,《辛德勒名单》是最令人痛苦的。这种痛苦新闻记者或许能够感同身受,有时候虽然在理智上我已停止写作,以为自己不会被这些故事所影响。但实际上,这些故事穷其一生都会影响到我。”他说,“当然,这种痛苦对于战争俘虏来说不值一提。”

托马斯·基尼利为读者签名

电影没有说完的“辛德勒”

由斯皮尔伯格根据《辛德勒名单》原著改编的同名影片曾获七项奥斯卡奖,但受限于电影时长,在内容上有所删减。讲座现场,托马斯·基尼利向听众揭示了电影背后更为复杂的辛德勒形象。

“电影和小说讲故事的方式不一样,电影聚焦于辛德勒身上互相矛盾的特点。一是作为救赎者的身份,他拯救了劳工的生命;但另一方面,他又想利用这些劳工的劳动来发财。这样的选择使辛德勒的形象丰满起来,我认为斯皮尔伯格的处理是对的。”托马斯·基尼利说。

电影也省略了不少内容,托马斯·基尼利介绍,1938年开始,辛德勒开始成为间谍,并于1943年将纳粹用毒气毒杀犹太人的事情报告给了盟国。电影也省略了辛德勒在黑市上做的种种交易。“辛德勒手下有位擅长作假的犹太人,他用作假的文件去交换香烟、布匹等,为此赚了很多钱。而在战后的时间里,辛德勒再也没有发过财。”对比电影创作与小说写作,托马斯·基尼利回答得很幽默,“我很高兴自己是位小说家,写作的空间非常大,而不必受限于电影时长。我愿意做个经济舱里的小说家,而不是位电影制片人。”

自1964年出版第一部长篇小说《惠顿某处》以来,托马斯·基尼利共出版三十多部长篇,十余部纪实作品和四部剧本。除了在澳大利亚本土获得无数文学奖项外,他三度入围英国布克奖短名单,1982年凭《辛德勒名单》折桂。

从爱尔兰移民、纳粹德国到埃塞俄比亚内战、澳大利亚乡村社会的种族歧视,历史与现实题材始终是托马斯·基尼利最为关切的书写主题。“历史能照进现实,直至今日,种族歧视和战争依然存在,人类仍在制造创伤,社会上仍有那么大量的难民产生。我们应该学会如何容纳他人。”

台下座无虚席

对话托马斯·基尼利

上观新闻:辛德勒身上有矛盾的一面,你怎么看待这种矛盾?

托马斯·基尼利:辛德勒是位商人,一直希望变富有,所以他利用犹太劳工的劳动挣钱,但他并不想伤害任何人。我们可以注意到一个细节,辛德勒的军火工厂没有生产出一个弹壳,因为他不希望自己做的弹壳杀人,不论是士兵还是犹太人。电影改编得很成功,但内容有所侧重,如果让我来做电影的话,会更侧重于黑市的部分。辛德勒通过黑市交易,赚取了很多财富。

上观新闻:我们从《辛德勒名单》中能学到什么?

托马斯·基尼利:这是人类的旅程。有时候,大家把问题简单化,通过刻板印象,说某类人应该受指责。希特勒在20世纪30年代就做了这件事。西方如今也有这种倾向,他们对亚洲移民和亚洲人歇斯底里。有力量将我们聚在一起,也有权力再将我们分开。世界很复杂,我们正处在一个变革的时代。我们都有压力,我们要努力消除这种压力。

上观新闻:写作时最困难的部分在哪里?

托马斯·基尼利:写作时,你会开始不停地做噩梦。虽然有时候理智上告诉你停笔了,但这个恐怖的故事会24小时伴随着你。我写过很多痛苦的故事,《辛德勒名单》是最痛苦的一个。写作时,你会觉得用形容词是不恰当的,因为即便用了“惨绝人寰”“惨无人道”这样的词,还是无法完全表达出那种恐怖的情绪。你会开始思考,我们是谁?为什么这样的事情才发生?在当时这般困难的条件下,你会做出什么样的选择?我不知道。

上观新闻:你的很多写作都和历史题材有关。为什么对这些故事如此感兴趣?

托马斯·基尼利:历史能照进现实。种族歧视直到今日依然存在,伊拉克等地的愚蠢的战争导致大量难民的产生。人类还是在不停地被分离。我们应该学会如何吸收容纳他人。

上观新闻:上海在二战时也曾是犹太人的避难所,你对这段历史是否了解?

托马斯·基尼利:我确实知道上海的历史。1980年,我第一次来到中国,就被带到了犹太人在上海的聚居区,那是37年前的事情。我知道上海有一个犹太人中心,在哈尔滨也是类似的情况。几年前,我写了篇小说,讲一个俄国人逃到上海,像中国工人一样分面包的故事,后来他去了澳大利亚。或许未来可以写这样一本小说,讲上海和澳大利亚的关系;也可以单独写在上海的犹太人故事,小说、非虚构都不错。