假如能见到马克思,我会对他说,卡尔,你得重新写《资本论》的第二卷,用第一卷的那种文笔写,这样它会成为一本很棒的、每个人都能理解的书。

——大卫·哈维

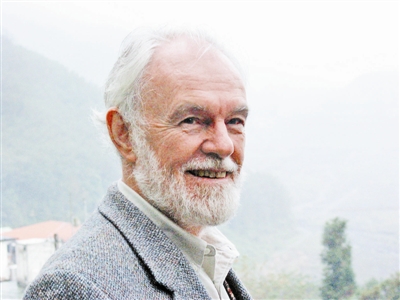

82岁的大卫·哈维依然站在讲台上。他出生于英国,毕业于剑桥,走过了漫长的学术道路,如今执教于纽约城市大学。大卫·哈维是很有影响力的地理学家,同时,作为当今世界最重要的批判性知识分子之一,他也是一位坚定的马克思主义者。他把人文地理学和马克思主义相融合,以1973年出版的《社会公正与城市》为标志,在地理空间研究中加入大量“社会关怀”的激进立场;上世纪80年代出版的《资本的限度》、《资本的城市化》、《意识与城市经验》,均着力于从空间的角度揭示资本主义社会中政治经济与城市地理、城市社会弊病的关联性。

留着马克思式大胡子的大卫·哈维依然在战斗。他在个人网站和视频网站上推出了在线课程“跟大卫·哈维读《资本论》”,并在社交网络上与读者互动,用电邮和学生们交流。他的个人网站有250万的点击量,课程得到了很多积极的反馈。有一次,他在一家小商店买酒,老板忽然对他说,“嘿,我刚听完你讲《资本论》,这改变了我认识世界的方式”,然后白送了他一瓶酒。还有一位74岁的退休老人告诉他,跟着他的课程,终于实现了一直以来的心愿,读完了《资本论》,“这本书太棒了!”

大卫·哈维在中国也备受关注,有多部著作出版。上海译文出版社译介了两卷本讲稿《跟大卫·哈维读〈资本论〉》,中信出版社出版了他的新作《资本社会的17个矛盾》。近年来,他频频到访中国,就中国的城市化、城乡差距、房价等问题展开研究。

今年5月,大卫·哈维再次应邀来访,与南京大学和中国人民大学师生展开交流。5月12日,人大马克思主义学院的小型会议室里站了近百人,来听大卫·哈维《资本论》导论的现场授课。他用自然地理中的水循环和马克思在《资本论》中提出的资本的循环作比较,也用“城市化”和“一带一路”连接起马克思的巨著和当下我们身处的社会生活。

在北京期间,大卫·哈维接受了青阅读记者的专访。2017年,时值《资本论》第一卷德文版问世150周年,时代浪潮的方向早已与马克思写就《资本论》的年代不同了,航行于时代之海的我们是否依然需要《资本论》?年轻人与马克思之间的距离到底有多远?致力于向大众宣讲马克思主义的大卫·哈维,又如何看待这个被科技和资本重新塑形的世界?

我们应该重新读一读马克思了

青阅读:您带领学生阅读《资本论》已经有几十年了,世界的局势在变,这在您的课堂上有所反映吗?

大卫·哈维:课堂上的确有很大变化。20世纪60年代末到70年代,美国和欧洲等地爆发了激烈的学生运动,那时候人们对马克思的思想兴趣很大,但并不是对马克思的《资本论》本身感兴趣,因为当时的经济状况并不符合《资本论》第一卷中的论述,而第二卷又是一本艰深晦涩的书。所以当时讲课并不容易。

在20世纪70年代以后,资产阶级开始推行新自由主义,美国社会从国家资本主义过渡到了自由市场,工人阶级的力量受到削弱,一系列的转变随之发生。到了20世纪90年代,随着冷战的结束,很多社会运动也随之结束,大家依然在质疑马克思的理论,所以我的课上几乎没什么学生,最少的时候可能只有八九个人。

有趣的是,就是在那一时期,《资本论》第一卷中所描述的情形正在重现,书中的描述和当时的经济状况非常贴近,但人们却对此所知甚少。20世纪90年代墨西哥、印度尼西亚等地的劳工情况,就和马克思在《资本论》第一卷中对工人情况所做描述的几乎一样。

青阅读:新世纪的到来,也带来了越来越显著的全球化,潜移默化地改变了每个人的生活,特别是金融危机之后大家的感觉更加强烈。我很好奇,2000年之后,您的课堂还是寥寥几人吗?

大卫·哈维:情况确实不一样了。全球化持续发展,2001年发生了一次股市危机,然后全球局势就开始有点失控了。这个时候,人们开始重新对马克思的思想感兴趣,然后2008年发生次贷危机,每个人都在问马克思,发生了什么?大家都感叹,我们应该重新读一读马克思了。一时间人们对马克思的兴趣高涨,我的教室从过去的八九个学生,到现在有很多听众。两周前我在波士顿讲课,来了2000多个听众,如果我在拉丁美洲上课,可能会有3000多个听众。

今年是《资本论》第一卷发行150周年,世界各地有很多纪念活动,今年我有的忙了。我想,现在的人们有了这样一种共识,资本主义出了问题,我们需要改变,我们需要更开放的思考。不过我还是会遇到很多阻力,因为资产阶级不喜欢这样的想法,美国的主流声音依然不愿意进行这样的讨论。

青阅读:150年过去了,这样一本遥远的巨著,还能否解决现代社会面临的问题?在课堂上您是如何引导学生的?

大卫·哈维:其实《资本论》确实是和社会的发展息息相关,眼下的世界分成了两个部分,一部分按照《资本论》第一卷的描述运转,另一部分按照《资本论》第二卷的描述运转,两本书加在一起,你看到了一个完整的世界的面貌。我要做的,就是指出马克思的《资本论》和现实世界的联系。

二战之后,美国士兵从战场上回来,面临着就业方面的困难,政府认识到必须要保证就业。当时的政治局势很复杂,美国做了两件事情。第一件事,发起了意识形态的攻击,攻击社会主义和共产主义思想,这演变为冷战,以及美国国内对于共产主义和社会主义思想的压制。

第二件事,建立了一个多元的经济,促进就业。美国政府当时的做法是干预经济,增加投资和发放国债,推进城市化和一系列的建设工程,发动整个美国一起修建高速轨道系统,推行中产阶级的程式化的生活方式,赋予工会和工人更多的权益,鼓励他们寻求更高的工资,以此提高经济需求。这样那些从战场上回国的人会看到比较明朗的未来。那段时间美国经济快速发展,工人状况得到很大改善,当然受益的主要是白人,黑人还是被落下了。总之当时的情形比较贴近《资本论》第二卷中的描述。

到了20世纪70至90年代,美国经济陷入了困难,资产阶级失去了权力和财富,所以在20世纪70年代,资产阶级要夺回财富,推行另一种模式的经济发展,当时的局面变得更贴近《资本论》第一卷的描述。统治者推行新自由主义,我们从国家资本主义过渡到了自由市场经济,国家不再支持工人阶级的权益,而是支持资产阶级,资产阶级控制了政府,很多社会福利和权益受到削弱。所以当我讲到《资本论》的时候,就会向学生们指出,第一卷现在变得更重要了,因为我们回到了19世纪马克思著书时所处的那样一种情况。

我会告诉学生们,历史上发生过这样的事,马克思曾经做过这样的分析;我也会引导学生思考,这样的事情现在是不是也在发生?这就是我讲课的方式。

青阅读:时代在变化,您的讲义也会与时俱进吗?能否和我们分享一下,这些年您对授课内容进行的调整?

大卫·哈维:当然。我一直试着让马克思《资本论》的理论讨论和现实世界发生的事情产生联系。比如,如果我在中国授课,我一定会讲讲“一带一路”,我会根据马克思的分析,告诉学生为什么这样的事情会发生,这不是一件孤立和特殊的事情,英国人曾经在拉丁美洲修建铁路,法国人也曾经修建了一条从俄国通往伊斯坦布尔的铁路,从而加强周边地区的经济融合,刺激经济的发展,这些都和《资本论》中的理论有关。