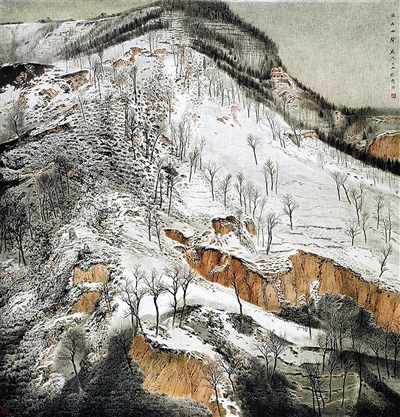

亘古回声 (国画) 耿齐

小说是对心灵的勘探、生命的写实,小说的复杂性,也正是源于生命的丰富和深刻。不研究生命的情状,不留意生命展开的过程,就难以写出小说那生动的质感。所谓生命的学问,自然包含着对生命本身的考据、实证,并进一步探求生命的义理;要洞悉小说的秘密,就必须通达小说所呈现的这个生命世界。因此,只有看到小说和生活在共享同一个生命世界时,对小说的研究才不会变成单一的对知识、材料或写作技艺的解析,而是会去体察作者的用心、细节的情理、灵魂的激荡,并由此认识一种生命的存在——这令我想起弗吉尼亚·伍尔夫一句话:“你可以解剖一只青蛙,但是你却没法使它跳跃;不幸得很,还存在着一种叫作生命的东西。”

写作既是对生活的还原,也是对生命的落实,那些语言的针脚、细节的雕刻,不过是在为生命创造一个舒展的空间,从而辨识它已有的踪迹,确证它的存在处境。而在这个生命落实的过程中,小说的写作总是与这几个关键词有关。

地 方

每一个人都有故乡,都有一个精神的来源地,一个埋藏记忆的地方。这个地方,不仅是指地理意义上的,也是指精神意义或经验意义上的。但凡好的写作,它总有一个精神扎根的地方,根一旦扎得深,开掘出的空间就会很大。一些作家的写作为何总是形成不了自己的风格?就和他还没找到自己的写作边界,没找到可供自己长久用力的地方有关。很多人在写作时是跟风的,别人写什么,他也写什么,他很少检索自己的记忆,也不明白自己所熟悉的地方、生活、人群到底是什么,写作观念上茫然,没有目标,不断地变换自己的写作领域,结果是哪一个领域都没有写好。

相反,在很多大作家的笔下,总有一群人,是他的笔墨一直在书写的,也总有一个地方,是他一直念兹在兹的。比如鲁迅笔下的鲁镇、未庄,沈从文笔下的湘西,莫言笔下的高密东北乡,韩少功笔下的马桥,贾平凹笔下的商州,史铁生笔下的地坛,福克纳笔下那邮票一样大小的故乡,或者马尔克斯笔下的那个小镇……当我们想起这些作家的时候,自然就会想到他们所写的这些地方,包括其中的风土人情、世态万象,都成了一个地理、经验、精神意义上的写作符号。这个符号可能寄托着作家对世界的深切看法,也埋藏着他们记忆中最难忘怀的那些经验和细节;有时,写作就是不断地在回望这个地方,不断地在辨析这些经验。你把这一个地方写实了,写透了,一种有自己风格的写作可能就建立起来了。把写作的边界定得小一些,反而能把一个人的写作才能集中起来,使之具有在一个点上往下钻探的力量。

作家的出生地、成长地和个体人生之间的关系,就不仅具有地理学的意义,它也必然是一种伦理关系、道德关系——出生地和成长地的一事一物,都可以作为个体人生的见证人,记录和刻写下他曾经的悲伤与快乐。没有一个作家可以摆脱对事物的记忆,因此,那些和自己的成长经验相关的事物,就自然成了个人精神自传的重要材料,比如,鲁迅笔下的中药铺,周作人笔下的乌篷船,沈从文笔下的水,莫言笔下的高粱,贾平凹笔下的包谷或红苕,王安忆笔下的弄堂。真实的写作,总是起源于作家对自己最熟悉的人、事、物的基本感受,也总是扎根于他自身的存在状态的,离开了这个联接点,写作就会流于虚假、浮泛。从终极意义上说,写作都是朝向故乡的一次精神扎根,无根的写作,只会是一种精神造假。在中国,写作自古以来就有一种仪式感,诗人、作家就如同语言的巫师,扮演的也是宗教中祭司的角色——祭司献祭的时候,用的是实物,如牛、羊、鸽子、斑鸠之类,但它最终抵达的却是一个神性的世界;而诗人、作家写作的时候,所用的实物,是那些地方的经验和个人的细节,它也是要抵达一个虚无之境,并试图把这种虚无指证为一种精神的实存。可见,写作者其实是一个精神的祭司,但它献祭的地方,必然和作家所熟悉、扎根的地方相重合,因为只有在这里,作家才能找到真正的祭物,那些属于它的、带着它的记忆和口气的经验与材料。