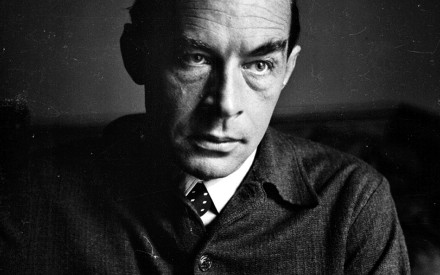

雷马克(网络截图)

“不需劝诱,你就会被他的作品征服;无需夸张,他就能震撼你的心灵。”这是斯蒂芬·茨威格对20世纪杰出的小说家埃里希·玛丽亚·雷马克作品的评价。雷马克是20世纪杰出的小说家,受到全世界多位文学大家的推崇。1929年,他根据亲身经历创作的小说《西线无战事》首次出版,轰动全球,其中坦诚的反思与自由精神影响了几代人。雷马克一生创作了10余部小说,其人生也如他的故事一般精彩。甚至可以说,雷马克的小说是他一生的影子。

对于雷马克的小说,我国也多有引进,如上世纪八九十年代,上海译文出版社曾再版过雷马克系列作品,而如今这位文学大师的佳作多数已绝版多年,市面上只有《西线无战事》与《凯旋门》两本不时再版。今年,世纪文景将推出雷马克的9部作品,其中《西线无战事》《里斯本之夜》《应许之地》近日正式上架。

踏上“一战”战场

1898年6月22日,雷马克出生于德国西北部的奥斯纳布吕克市。他早年生活拮据:父亲是一个装订工人,经常为了付较低的房租而搬家,母亲则常在病中。读书时,雷马克喜欢音乐、艺术和文学,学过钢琴,也做钢琴老师赚些零用钱。他还喜欢钓鱼,收集蝴蝶和邮票。在基于现实写成的《西线无战事》中,雷马克在主人公保罗·博伊默尔身上保留了这些爱好:保罗从前线休假回家,看到家中陈设一如往昔,有“放蝴蝶的镜框”,还有“一架桃花心木的钢琴”。

作为一个普通家庭的孩子,雷马克选择了师范教育,希望将来可以有一份稳定且体面的工作。不过,和当时许多年轻人一样,他心怀爱国主义热情,1916年11月,18岁的雷马克自愿中断学业去参军,踏上“一战”战场。他五次负伤,最后一次重伤后被送入军医院,时为1917年8月。

虽然雷马克参战不足一年,在前线的时间更是只有6周,但所见所闻已足以击碎他对于战争的英雄主义幻想。正如他在《西线无战事》中所写:

我们怀着热情和渴望成为了士兵,可是他们却千方百计把这些东西从我们身上打下来。三个星期过后,我们再也不觉得这样的事情是不可思议的了:一个穿着镶边制服的邮递员,对我们来说要比从前我们的父母、我们的老师、从柏拉图到歌德的全部文化都有着更大的权威。

上了前线,他们日夜守在战壕中,“生活”尽是荒谬,如与老鼠斗智抢面包。成长在战火中的年轻人,他们熟谙的处世之道是分辨不同的炮弹、学会掩蔽、抵御毒气……从新兵熬成老兵。雷马克在战场上幸存下来,但他的母亲在此期间因病去世了,《西线无战事》中也有相似的情节与表达悲痛心情的文字。

《西线无战事》的出版及在中国的译介

战后,雷马克完成了学业,之后做过小学教师、钢琴师、汽车销售、记者、公司文员等许多工作,却始终不能安定下来。他也不断写作,在报刊上发表诗歌和各类文章,并于1920年出版了第一部小说,但销路不佳。

1929年,雷马克做杂志编辑期间,起意于战时的《西线无战事》出版了。他把自己的中间名改为了“玛丽亚”,一是为了纪念母亲安娜·玛丽亚·雷马克,二是为了与自己不甚满意的处女作划清界限。不过,第二部作品第一次投稿被拒,后被另一家勉强接受。这部小说先是在《福斯报》上连载,次年成书出版,德语版在3个月内即售出60万册,并被迅速翻译为多种语言,畅销全球。1930年,由《西线无战事》改编的好莱坞同名电影上映并获得第三届奥斯卡最佳影片和最佳导演奖。雷马克被提名1931年诺贝尔和平奖。

《西线无战事》也在当时的中国文坛引起了轰动。德语版出版9个月后,林疑今译本《西部前线平静无事》由施蛰存、戴望舒等创办的水沫书店出版,林语堂为之作序,5个月内售出1万余册,这在当时的中国出版界已是相当高的数字。同年,马彦祥、洪深的合译本《西线无战事》面世,其他译本后来亦陆续推出。1931年,杨昌溪著《雷马克评传》出版,全面介绍了雷马克其人及《西线无战事》在全球范围内的接受与批评情况。

至此,雷马克获得了盛名,得以“贪享生活”。他辞掉编辑工作,在瑞士马焦雷湖畔的龙科港买下一幢别墅。40年后,经历了跌宕一生的雷马克在马焦雷湖畔的诊所中逝世。他把这个美丽而宁静的地方写进了他的小说《里斯本之夜》中,作为其中主人公夫妻踏上逃亡之路后的第一个港湾。和书里的人物一样,雷马克尽情游玩、参加派对,还将大量收入用于收藏印象派画作。

或更愿意这一切从未发生

《西线无战事》为雷马克带来盛名的同时也招来了攻击,毕竟这部小说最为人称道的是对当时尚战之风不留情面的反思。加之,当时是上世纪30年代的德国,纳粹认为《西线无战事》小说和电影是“对世界大战中的德国军人的背叛”。电影在德国遭禁;希特勒上台后,小说也被公开焚毁。

焚书当天,雷马克身在瑞士家中。几周后,他照常回德国,却在凌晨畅饮时被经理人催稿,于是他连夜开车回到瑞士准备工作,因此躲过了纳粹随后对他的抓捕。自那以后,他身边时刻备着一个打包好的箱子。他晚年时说:“这个箱子总是准备就绪,以防我什么时候要突然起程。”1938年,雷马克被剥夺德国国籍。

1939年9月5日,雷马克乘邮轮抵达美国纽约。1947年,雷马克获得美国国籍。不同于多数流亡者的窘境,雷马克抵达美国时已是著名作家,彼时的他又有两部小说出版并被搬上银幕。记者形容他:“金发,高大,健壮,英俊,安静,柔声细语。”他常常出入纽约的高档餐厅和夜场,与名流交往,在美国平安地度过了战争岁月。

然而,1943年12月16日,雷马克的妹妹被行刑,罪名是“涣散军心”。庭审上,纳粹法官罗兰德·弗莱斯勒说:“因为她的哥哥不在法庭的控制中,所以她要为他赎罪。”1952年,雷马克将小说《生命的火花》献给妹妹。在他未完成的遗作《应许之地》中,主人公佐默的父亲正是受纳粹迫害而死,佐默流亡美国,在纽约开始新的生活,却始终放不下复仇的念头。文中写道:“我的命运像一堵黑墙立在我的面前,对我而言它充满了复仇与沉沦。”

“二战”后,雷马克回到瑞士马焦雷湖畔的龙科港,并时常往返于瑞士和美国之间。1970年,在瑞士病逝。

因为战争,雷马克创作了让他举世闻名的《西线无战事》,也经历了如戏的一生。但若有的选,他或许更愿意这一切都从未发生过——1946年,雷马克接受《纽约时报》专访时说:

如果可以,我想在自家五百年的老宅子里长大。隔壁人家住着一个女孩。曾经,我隔着篱笆听到她在玩耍,于是我站在椅子上,探出头跟她聊天。许多年后,我们邂逅。她觉得很失望,因为我不如站在椅子上那样高大。不过我们还是结婚了。好吧,我从未如此活过。

雷马克的传记作者称他为“最后的浪漫主义者”不无道理。雷马克的作品有时也会因“过于浪漫”受到批评,但不可否认的是,他每一部小说中的感情都极为浓厚——他怀着赤诚的心,见证了一个时代的浪漫与残酷。