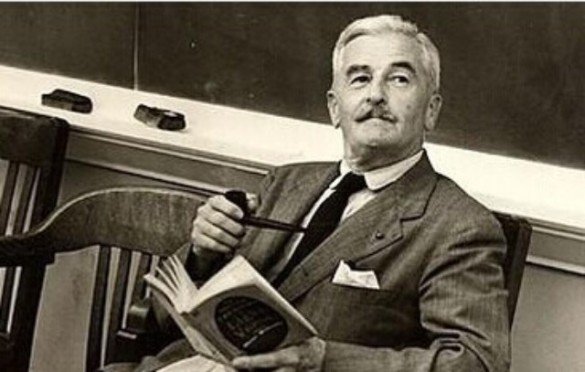

福克纳(网络截图)

“谁能在不读其余部分的情况下,读懂《喧哗与骚动》的第一部分,从低能儿班吉的视角写出的一大篇古里古怪的、支离破碎的叙述?为了能够往下读,你几乎得走回头路,往前读,我可没这个兴趣,我也不想读《八月之光》,虽然我太太苏珊·里格跟我说,只要我克服了一上来的陌生感,这本书就很好读、很流畅了。”

说这话的可不是别人,是大卫·丹比,我最喜欢、最钦佩的一位美国文学与文化评论家。像乔伊斯、普鲁斯特、亨利·詹姆斯之类调到hard模式的小说家,丹比也很乐于去读,但福克纳却让他却步。在《纽约客》上的一篇短文里,丹比说他对福克纳的畏惧,一直到啃完中篇《熊》后才算有所缓和。《熊》是福克纳的名篇,但也历历可见作家标志性的重复,连绵,喧闹的音响效果,以及生僻词和生僻的词语组合。好在,故事所表现的一个男孩对野性大自然的占有欲,还有老猎手、厨子、醉汉的生动形象,都让丹比印象深刻。

辛苦!读者辛苦小说主人公更辛苦

读福克纳确实很辛苦。丹比提到的《八月之光》,这部1932年完成的长篇小说,开头的一段如下:

“莉娜坐在路旁,望着马车朝她爬上山来,暗自在想:‘我从亚拉巴马州到了这儿,真够远的。我一路上都是走着来的。好远的一路啊。’她想着虽然我上路还不到一个月,可我已经到了密西西比州,这一次,离家可真够远的。打从十二岁起,我还没离开多恩厂这么远过呢?”

至少有三个特色:一是字体不一,“虽然……”开始的这句改变了字体以示区分于前文;二是重复的表达,短短几句话中反复出现了“远”,三是引导读者注意时间:莉娜出远门,走了近一个月,而上一次这样的远行是在十二岁时。

很自然地,下一段就开始写过去的事,但并不是十二岁的那一次经验。“父母去世之前,她从未去过多恩厂……”——咦,那可能是比十二岁更早的事情了。接着读:“尽管一年里她要去镇上七八次,每次总是在星期六,坐着马车,穿上邮购来的衣裙,一双光脚丫子踏在马车底板上,而鞋子却用纸张包好放在座位旁边。等马车快进镇子的时候她才穿上鞋。她长成个大姑娘后……”在几个时间点之间,小女子莉娜来回跳动。

做福克纳的读者辛苦,给福克纳当主人公,就更辛苦了。他们是一些昼夜不休的雷达,在观察,在回忆,在说话。福克纳爱写傻子,《喧哗与骚动》的开头,就是康普生家的低能儿班吉在观察他家的黑小厮勒斯特的动作,并记录他和自己的动作,如同一个聆讯的证人:

“他们朝插着小旗的地方走过来,我顺着栅栏朝前走。勒斯特在那棵开花的树旁草地里找东西。他们把小旗拔出来,打球了。接着他们又把小旗插回去,来到高地上,这人打了一下,另外那人也打了一下。他们接着朝前走,我也顺着栅栏朝前走。勒斯特离开了那棵开花的树,我们沿着栅栏一起走,这时候他们站住了,我们也站住了……”

叙事中的一个个“走”,跟莉娜话中的一个个“远”,都是自我重复。重复会给读者带来困惑,但在福克纳看来,重复才是日常表达的真相,不管是傻子还是健全人,说话都是易重复的。比如说,你出门在外遇雨,你不也会一边找地方避雨一边默念“下雨了”,“又下雨了”,“雨好大”,“我得快走”,“快走”,“快走”……等等吗?只是在福克纳之前,几乎没有人想过,小说是可以以这么一种很“浪费”的方式写的,尤其是你若把福克纳跟比他小两岁的美国同胞海明威相比,就更见其一水一火,三观迥异了。

也许同样的字词在一段里反复出现,确实容易让读者厌倦,不过,就一个健全人而言,牢牢铭记生命中的一件事、一幕场景的,并在日后反复读档,这样的重复实在很正常,也很有意义。福克纳的人物都是记忆的好手,有时候,他们甚至仿佛是为了调动记忆而参与到眼下肮脏的时刻之中的。《圣殿》的女主角谭波儿就是这么个人,她知道留在醉鬼高温的身边,对自己只会是凶多吉少,但她不走,还跟别人说,高温“一天之内喝醉了三次”,又说,自己的哥哥曾经警告过她:

“巴迪——就是休伯特,我最小的哥哥——说过,要是他逮着我跟喝醉酒的男人混在一起,他就要把我揍个半死。可我现在跟一个一天之内喝醉三次的人混到一起了。”

谭波儿也并非故意反叛,她似乎是为了回忆而回忆,对于她来说,在一个恶棍身边待着本不是什么值得恐惧的事情——大不了自毁!这些南方白人的意识中,已经发生过的事情从来不会远去,带着威胁的假设就如同诅咒一样,早晚要变成现实。而在《喧哗与骚动》里,不停歇的闪回,往事,往事的往事,往事的往事的往事,一幕幕重现,跟当下的观察挤在同一个纸上空间里。一页文字里的时间可以来回跳跃五六次,记忆中的往事不止是再现了那么简单,它们向当下重复施压,像巨蛇一样捆住主人公;它们让主人公感受到时间的厉害。昆丁·康普生记得他父亲的话:“时间反正是征服不了的……甚至根本没有人跟时间较量过。这个战场不过向人显示了他自己的愚蠢与失望,而胜利,也仅仅是哲人与傻子的一种幻想而已。”

虽然是幻想,但是傻子在福克纳的笔下一直拥有一种可爱的坚持属性。凯蒂处处照护班吉,班吉依恋她,记得她身上有“树的香气”。在班吉的叙事里,这个记忆重复苏醒,他认为只要认准了这香气,自己就不会孤单。傻子也是渴望疼爱的。正因此,凯蒂第一次用上成人香水时,班吉便特别紧张。而在《我弥留之际》里,本德仑家的低能儿瓦达曼,和班吉一样敏感于气味、声响,他一直在重复的一句话是“我妈是一条鱼”——在傻子的世界里,爱不是与强迫相伴,就是与扭曲的认知相随;而他们的哥哥姐姐和父母亲,既因他们而觉得备受创伤,又常常爱惜他们那份单纯的性情。