《长春日报》第十三号。 资料图片

1欧风东渐 报纸进入长春

清朝末期,国门已经彻底打开。随着清末“预备立宪”新政在东北实施,代表着现代文明的报纸也进入长春,成为士绅和官商学各界获取外界信息的渠道。至迟在光绪三十二年(1906年)时,长春的各官署、商家及个人就可以通过邮局订购外埠的知名大报了,还能在本地以派卖报纸为业的“经理处”“代理处”买到外埠的报纸。有资料记载,这时有个叫邓照南的人就在长春“经理报馆”,但“经理”何报无详细记载,应为在哈尔滨的俄国人办的中文报纸《远东报》。光绪三十二年(1906年)秋,日本人在奉天(今沈阳)创办中文报纸《盛京时报》。第二年(1907年)秋,该报便在长春城内设代售处(后改为分馆)发行该报,成为有准确报纸名称的、在长春发行最早的一张报纸。

面对日俄两国的报纸在东北流行,以及“中国报权本未发达”的现实,当时省城吉林的有识之士也开始创办中国人自己的报纸,先后有《吉林白话报》《吉林官报》《宪报》等创刊发行,流行于吉长两地。《吉林官报》是由省公署官报局(后改为官书局)发行的,是仿照清政府《内阁官报》形式,以公布省署法令为主兼带新闻、政论的政报,是省属各地主要官署必订的报刊,后来还在长春设立了官书分局来发行这份政报。

为了进一步推动社会风气的变革,配合此时正在开展的城乡自治运动,普及“宪政”知识,光绪三十四年(1908年)春,长春府劝学所设立的宣讲所开始附设阅报处,“备有各种报章任意观阅,以开通民智而维风化”;长春府下辖农安县的知县李澍恩,在县城率先“捐廉购备报纸二十余种,任人流览”,并编小报《白话汇编》。这时,在长春影响最大的有哈尔滨的《远东报》、奉天的《盛京时报》、吉林省城的《吉林日报》《吉林白话日报》等,这些报纸上都时不时地、或多或少地登载长春的消息,特别是揭露官场腐败的情况,受到各界的欢迎,也迫使官府加以改正,起到一定的舆论监督作用。《盛京时报》宣统元年二月十五日(1909年3月6日)在长春新闻栏中报道:“注重报纸实效:……官界之黑幕由报纸逐渐揭开,而热心任事者亦藉以保其名誉,盖真两利术也。例如王廷俊之被革;某禁烟局之各私弊,孟府尊查有实据整顿;审判厅长之设暗查,其主动力悉由报纸,其利益非薄矣。”

这一时期,报纸正式进入长春社会。

2蒋大同创办《长春日报》 宣传资产阶级民主革命

直接推动长春本地办报的是清末来长春从事革命活动的同盟会会员蒋大同。在辛亥革命前几年,被誉为同盟会“关东三杰”的商震、蒋大同、陈干,以及在光绪三十四年(1908年)秋领导安庆起义的革命党人熊成基,都相继来过长春,并一度在长春相聚,从事各种革命活动。其中,蒋大同在长春创办的一张报纸最为著名。

蒋大同,名卫平,字大同,直隶滦县人,光绪九年(1883年)生。他少年时习文,仰慕戊戌变法的谭嗣同,痛恨清政府的无能,青年时期改入北洋保定陆军速成学堂习武,与商震是同学。在学习期间,他因参加革命活动遭到清政府的通缉而来到东北,并在辽阳加入孙中山领导的同盟会,成为坚定的资产阶级民主革命者。他到长春的时间是光绪三十四年(1908年)秋,化名蒋健,之前曾到黑龙江以北西伯利亚俄地进行考察,遭到俄国警察的非法监押。

当时长春的重要性引起蒋大同的关注,长春人的现状更引起他的忧虑:“日俄战后,满洲膏腴遂为各国注目,长春一埠尤属中心……盖东三省处中、俄、日三国之冲要,而长春尤为奉、吉、黑三省之冲要,交通往来此为中枢,譬诸欧洲之瑞士,列强得之者势能制全欧,固兵家之所谓形胜地也。而我长春人犹瞢瞢然鼾睡罔觉,坐听两国人寝处卧榻之旁,侵夺我权利、剥削我土地、吮吸我膏血而犹漠不相关,蠢不知痛。不为自强之谋以图生存之地,此豪杰志士之所为痛心疾首,几欲搔首问天、拔剑斫地者矣!”(《蒋大同试办长春日报刍言及简章》)因此,他首先想到要办一张本地的报纸,以开启民智,宣传革命。经过一番活动,他联系长春本地思想开明的高鸿飞、周连中、刘廷元、房宾、齐希武、靳致中六人,在长春绅商周裕臣、毕维垣、郑希侨等39人的赞助下,发起创办报纸。此时正是清政府大办“预备立宪”的新政之际,蒋大同的办报之举与新政契合,遂得到长春府的支持,呈报吉林西路兵备道后,经几番变动终获批准,一张名为《长春日报》的报纸便于宣统元年闰二月十四日(1909年4月4日)出版。蒋大同与他的同盟会战友,终于在长春开辟了一块宣传资产阶级民主革命思想、抵制日俄侵略的舆论阵地。(该报虽与今《长春日报》同名,但无关联。今《长春日报》前身为1945年11月15日创刊的《长春新报》——编者注)

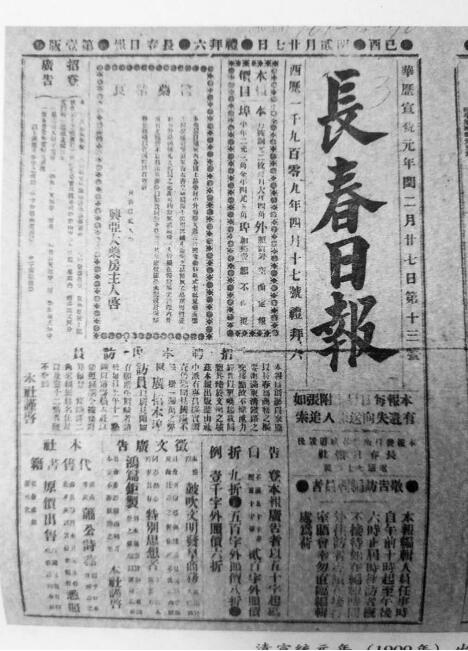

有关这张报纸宣传革命思想、抵制日俄侵略的全貌,我们已经看不到了,但从长春市档案馆中保存的该报第十三号上可以窥见一斑。这张报纸上同时登载一短一长两篇揭露沙俄对我国侵略的文章:一为《俄矿商之无赖》,一为《俄人之经营哈尔滨》。

《俄人之经营哈尔滨》一文,应出自熟悉俄人情况的蒋大同之手。该文以百姓通俗的语言,历数了沙皇俄国有清以来二百年间占我国土、侵我利权的大量事实。这篇文章一经刊出,马上引起当时驻长春的俄国领事的注意,他们照会驻长春的吉林西路兵备道表达不满,认为文章“词意颇有反对俄人之处,使人民读之未免起嫌隙之心”,要求禁止。正是俄国领事的这份照会,让这张报纸保留在历史档案中,成为留存至今唯一的《长春日报》实物,使我们今天还能目睹当年《长春日报》的风采。

该报不仅抨击帝国主义的侵略,还经常正面报道中国同盟会的反清排满运动,称中国同盟会为“清国革命党”,称孙中山为“清国革命领袖”,把同盟会领导的起义军称为“革命军”,其政治立场是显而易见的。

在筹办和发行《长春日报》期间,报社(筹办时在城外,开办后在城内)便成为同盟会设在东北的一个秘密据点。先于蒋大同来长春并已经在长春开始办学的商震,与蒋大同一起吃住在报社,共商革命事宜,后来他回忆说,“那时候连饭也吃不上,有时一个烧饼分两半,你一块,我一块。”紧随蒋大同来长春的是陈干和熊成基,他俩常来报社,有时也在报社暂住几天。陈干当时主要的活动是向清军渗透,他发起组织旅长山东同乡会,联络驻长北洋三镇及其他地方一大批清军官兵入会,为将来的起义储备力量。熊成基则受黄兴的指派来长,主要任务是联络绿林,建立北方活动根据地。在他们的影响下,《长春日报》最初的两位编辑董耕云(长春女子学堂堂长,即校长)、徐竹平都加入了同盟会,成为长春最早的资产阶级革命者。

就在俄领事照会事件发生后不久,蒋大同应具有爱国思想的黑龙江省黑河道道台宋小濂之邀,于三月八日(4月27日)去了黑河。四月一日(5月19日),《长春日报》因经费困难和内部矛盾停刊。

蒋大同离开长春后,商震、熊成基、陈干三人继续留在长春从事革命活动。宣统元年(1909年)底,熊成基因身份暴露在哈尔滨被捕,商震等在东北的同盟会会员多方设法营救未果,熊成基于宣统二年(1910年)初终被清政府杀害于吉林。因熊成基在长期间曾住在长春日报社内,所以原《长春日报》编辑徐竹平受牵连被捕,蒋大同也被通缉。

熊成基被害后,东北的革命形势骤然沉闷。在营救熊成基未果后,商震南下锦州,陈干也离开了长春,两人继续寻找新的革命契机。去黑河的蒋大同在那里继续从事革命活动,但不幸于宣统二年秋(1910年8月5日)惨遭俄国人杀害,年仅29岁。

在同盟会的“关东三杰”中,蒋大同是在长春影响最大的人物,他创办的《长春日报》是长春第一张中文报纸,而且通过报纸宣传革命思想,发展革命力量。后来有的研究辛亥革命的学者,干脆将蒋大同创办的这份《长春日报》称为同盟会在东北的机关报。蒋大同的死讯传到长春后,在各界引起了很大的波动,“凡与蒋君相识者,均念蒋君以少年志士遭此毒手,无不为之血泪交迸云”。正在天津北洋政法专门学堂读书、后来成为中国共产党创始人之一的李大钊,听到好友蒋大同遇害于北疆的消息后,非常悲痛,挥泪写下《哭蒋卫平》一诗:“国殇满地都是哭,泪眼乾坤涕未收。半世英灵沈漠北,经年骸骨冷江头。辽东化鹤归来日,燕市屠牛漂泊秋。万里招魂竟何处,断肠风雨上高楼!”

3《长春日报》的创刊日期与停刊原因

《长春日报》是长春本地中国人出版的第一张报纸,备受地方史研究者的关注,特别是它的创刊时间。报纸从光绪三十四年十月呈请到宣统元年闰二月中旬出版,历时近半年,出版时间一拖再拖,从拟定光绪三十四年十一月底出版到最后确定宣统元年闰二月初一日(1909年3月22日)出版,都未实现,主要原因是等待吉林西路道的批准。由于《长春日报》创刊号实物已不存于世,在档案或其他报纸的报道中又找不到准确记载,现在我们确定《长春日报》创刊时间主要是根据《长春日报社招股简章》第四条推断的。该条规定的是有关报纸的发行事项:“每日出版,星期停刊。”长春市档案馆保存的第十三号《长春日报》发行的日期是宣统元年闰二月二十七日(1909年4月17日)、星期六,据此按每周日停刊上推,它的创刊时间应为当年的闰二月十三日(4月3日)、星期六,过去许多学者都是这样计算和认定的,《长春市志·报业志》也是根据这样的推算记载的。但是笔者认为,《长春日报》的创刊时间应为闰二月十四日(4月4日),理由很简单:如果创刊时间是闰二月十三日(4月3日),那么第二天(4月4日)恰好就是星期日,报纸应当休刊,创刊次日即休刊,这样做不合常理。况且当时中国已经通行了“礼拜记日法”,报刊和请柬在标注日期时也多注上“礼拜几”。星期日是一个星期的第一天,选择这天创刊,然后一连七天出版,这比较符合中国人凡事祈求顺利吉祥的习俗。所以,笔者认为《长春日报》创刊日期选在闰二月十四日(4月4日)、星期日是比较合理的。

《长春日报》于四月初一(5月19日)停刊。关于停刊的原因,以前的说法有三种:一是因为发表抨击帝国主义的言论被吉林西路兵备道批示查办,被迫停刊;二是因为经费困难停刊;三是受熊成基案牵连停刊。三种说法只有第二种成立,第一种说法中的抨击帝国主义的言论就是指上边提及的该报“第十三号”引起俄国领事照会之事,但是档案中吉林西路道的批示并没有查办的意思,是“饬长春府传知该报馆编辑人,嗣后此种文字勿再登载”,也没有见到其他查办该报的历史资料。第三种说法在逻辑上说不通,该报停刊在前,熊成基案发生在后,两者在时间上相差半年多,后发生的事不可能变成先发生的事的原因。第二种说法是确实的,档案中有记载,但不仅是因为“经费困难”,还要加上蒋大同离开长春后报社内哄的原因。关于这一点,《盛京时报》上有连续的报道,梳理如下:

《长春日报》是集股开办,长春劝学所总董毕维垣以劝学所公款入股,可能是最大的股东,所以担任该报的名誉总理(即名誉社长),负责本地招股。蒋大同创办报纸时是否担任社长不详,但在他离开长春后,社长兼总编是刘善臣。社长也就是发行人,当时报律规定报馆的发行人是法人。在创办《长春日报》的时候,长春的印刷业很落后,只有石印而无铅印,所以报社拿出九百多元资本,“由头道沟日本人处购妥机器及铅字等件,拉运入馆”,开始了长春中国人最早的铅字活版印刷。这套印刷设备是长春日报社的主要资产,当报纸发行一个月后经费发生困难,毕维垣便与同为股东的报社庶务员刘英(即刘兰亭)谋划存利之道,打起了这套印刷设备的主意。先是刘英于三月二十九日(5月18日)晚口头传达毕维垣的指示,报社停刊,“并将印报大机四旋转轮私行摘去”,致使该报不得不发传单宣布自四月初一(5月19日)起暂行停刊一个月。停刊后,社内人员分成两伙,互相指责甚至殴斗,“社员、访员一切酬金毫不发给”,刘善臣社长不得不辞职。这时,毕维垣便以公款入股的理由,将报社的印刷机器“归公”,搬到劝学所内,然后租与私人。毕维垣同时宣称报社也迁到劝学所内,实际上已无人上班,《长春日报》至此名存实亡。

4《长春日报》的后继与延续

蒋大同虽然离开长春,不幸在外地遇难,《长春日报》也停刊了,但蒋大同在长春播下的革命与文明的火种并未熄灭。3个月后,在原《长春日报》最大股东毕维垣的倡议下,联合刘英、阎寰清、赵学臣共4人,利用《长春日报》的基础,集股2000元(内有俄股500元)禀请创办《长春时报》。呈文称,蒋大同等人创办的《长春日报》因“经费困难”停刊已有3个月,“职等蒿目时艰,亟思补救,爰集同志于府城西岭新立俄文学社内,组织《长春时报》,专以开通民智、力谋公益为宗旨”。呈请获准后,该报于宣统元年九月初一日(1909年10月14日)创刊,经理为刘英。当时的吉林西路兵备道道台颜世清也入了1000元的股,“以资提倡”。

《长春时报》开办两个月后,因该报是“长春绅士组织而成”,“以鼓吹文明,力谋公益为宗旨”,具有公报性质,经长春绅商学界“议决”,改名为《长春公报》。《长春时报》经过一段时间(两个多月)的暂停,宣统二年(1910年)二月以《长春公报》之名继续发行。改为公报之时,绅学各界“推举王策勋总其事,重加整顿,展放篇幅”,社址移至劝学所内。后来,因经费紧张,长春府批准由劝学所每月给予津贴300吊(吉钱)。公报“因其文尽用白话,最利于普遍社会,故订阅之人日益增多”,宣统二年夏,发行量达500余份。宣统二年冬至次年春,东北发生了一场匡古未见的灾难——鼠疫,长春因是东北中部的交通中心而成为疫情重灾区,百业凋敝,《长春公报》也十分不景气。

宣统三年(1911年)夏,清政府在内外压力下,加快立宪步伐。这时,从日本归来的学生毕某、吕某二人,在长春推动组织国民分会,提议将公报改为国民报,以顺应城乡正在举行的议会选举。这个提议得到长春城议会的支持,由长春城议会董事会向上呈报更名的呈文和简章,获准后于宣统三年闰六月十五日(1911年8月9日)正式改名出版《国民新报》,由公款津贴,这时的经理人是毕维垣,总编辑是魏馨钥。倡改《国民新报》的毕某、吕某二人身世不详,无疑是当时思想先进的知识分子。

辛亥革命爆发后,《国民新报》宣传共和,招致吉林分巡西南路兵备道(由吉林西路道改名)取消津贴,陷于困难,最终于宣统三年十二月十五日(1912年2月2日)停刊。由《长春日报》开端,一脉相承下来的这份革命色彩浓重的报纸至此结束。

宣统元年(1909年),吉林西路兵备道道台颜世清不仅入股支持本地人办报,还在任内出资将吉林府已停刊的《吉林日报》迁到长春,拨给官款,改名为《吉长日报》,面向吉、长两地发行,成为当时长春乃至吉林的第一大报。宣统二年(1910年),颜世清因“期豆案”被免职,官款停拨,此报纸在宣统二年九月二十日停刊,随后迁回吉林,仍名《吉长日报》。

(作者为吉林省民俗学会副理事长)