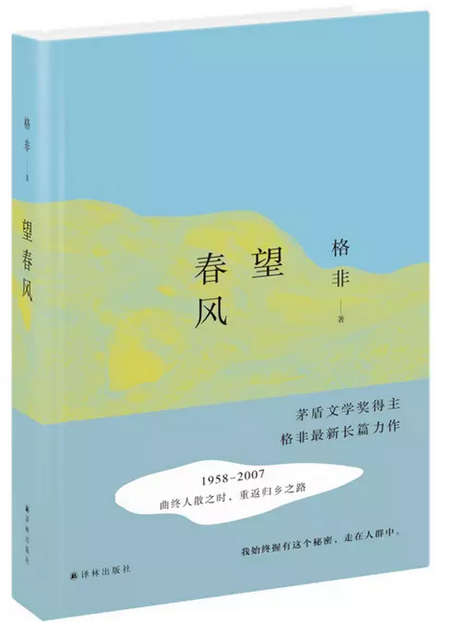

内容简介:

《望春风》是格非获茅盾文学奖后的首部长篇大作,亦是集其30年文学创作精华的成熟之作。《望春风》具有微缩中国乡村当代史的意义,在创作过程中备受文坛、媒体和读者瞩目。

对于每一个中国人来说,乡村是无可回避的精神源泉。《望春风》完成了一次几乎不可能的返乡之旅,以回到“过去”来看“当下”的观念,余韵悠长、值得咀嚼的历史片段,置于时代长河背景的“桃花源”气象,如“清明上河图”般娓娓道来的手卷写法,描绘乡土中国的活色生香,发见普通人的高贵品质,定格日常生活的瞬间永恒。

“江南三部曲”写江南,《望春风》则是对江南故事最为专注、集中和彻底的表达。相对于“江南三部曲”,《望春风》更接地气,更加沉稳,更有温度,更多地关注时代洪流下乡村的人情之美。在对历史的沉思中,用宏阔又精致的结构,以及极为老辣纯熟的文字,对半个世纪以来的中国乡村作了告别。同时,为读者打开一个小小的山口,“仿佛若有光”。

儒里赵村,江南一座简朴而风景如画的乡村,号称祖先是世代簪缨的高门望族。在这里,似乎天大的秘密都能守得住。浩劫岁月中维持完整,时代变迁中悄然离析。小说刻写家乡的村庄逐渐衍变的复杂过程,通过个人命运、家庭和村庄的遭际变化,描写江南乡村半个多世纪的历史运动,并展现它可能的未来。

作者简介:

格非,1964年生,江苏丹徒人,当代著名作家、学者,清华大学文学教授,第九届茅盾文学奖获得者。著有《迷舟》《相遇》等中短篇小说四十余篇,《欲望的旗帜》《人面桃花》《山河入梦》《春尽江南》等长篇小说六部,以及《小说艺术面面观》《小说叙事研究》《文学的邀约》《博尔赫斯的面孔》等论著和随笔集多部。

格非在《望春风》新书发布会上的发言:

写完“三部曲”之后,我曾经打算开始不触及乡村的写作——因为乡村从一百年前到今天的变革,三部曲已经都写过了;也因为我还想写另外的问题,特别是关于城市,甚至想写一些玄幻、悬疑或推理小说。

我老家在江苏丹徒,离镇江市大概二十多公里的一个村庄,在世纪初就传闻要拆迁。在写《望春风》前几年,我的母亲提出,她已经城里住了几年,能不能把她带回去看一下,我拗不过她,就带她回去。没想到,拆了几年以后,那个地方已成荒地,芦苇长得很高,还有野兔等小动物出没。当年看到的废墟,短短的五六年时间里,自身已在恢复,当时我特别感动。这成了写作这部小说的契机。

当代小说,通常有一些主线人物,能把故事讲清楚就足够了。但是,想要把一个地方写得真实,主线人物是不够的,还要有大量陪笔。这也是中国古代小说很重要的特征,使得小说特别丰厚。像《红楼梦》《金瓶梅》,人物都有几百个。我一直想在一部小说里写特别多的人物。即便如此,《望春风》人物之多还是超出我的预计。因为在写作过程中,我的情感受到很大的冲击——这些人物都还活着,我经常回去找他们。出现一个人物时,其他的人也会自然牵扯进来,所有人都无法割舍。另外,《红楼梦》有“千里布线”的写法,我也尝试照着“读几遍还会发现新东西”的标准来埋线索。我希望通过《望春风》和前辈作家对话。

这本书不是为了缅怀,把某种失去的精神找回来。我没有寻找价值,只是希望描述,因为,每一代人都有存在的理由。至于他们的生活、他们的价值观有没有值得我们借鉴之处,这已是读者的事情,与我无关。

中国的乡村社会正在面临终结,当然,这个终结可能需要一个很长的时间。日本学者平谷行人说过:当一种事物面临死亡的时候,我们才有资格去追溯它。乡村就是这么一个让我产生冲动的事物。中国正处在迅速变化的转型时期,一代作家有一代的使命,文学需要新的变化。