全书围绕解放长春为中心的东北三年解放战争主要战役与重大历史事件展开,讲述了中共从出关东北到取得辽沈战役全胜这一波澜壮阔的历史画卷。值得一提的是,本书中对围困长春这一长时间以来著史者或语焉不详多有回避,或文过饰非张冠李戴的历史难题,予以了正面且全面客观的描写,读来有理有据,有情有义,填补了正史的空白,还原了历史的真相。

推荐语

历史总有阳光难到之处,长春围困战就是其中之一。最早接触这段历史,还是张正隆先生的《雪白血红》一书所赐,但在那个稍左的年代里,如此克制冷静的文字,尽管叙述单薄如此,却已属大逆不道。语焉不详之意,只能让人扼腕叹息了。

其实,作为一个初步掌握了大历史密码的学者,任何一部历史,都是可以阳光普照无不可对人言说的正史,特别是对于有着近百年历史、近70年执政史的中共来说,光荣正确伟大,是她一路走来的写照,凡事无不可对人言,则正是她胸襟宽广、敢于亮出理论自信、道路自信、制度自信、文化自信的从容大度之美。

中共能从陕北高原,一路走来,经西柏坡而至北平,三大战役中的辽沈战役是举足轻重的定鼎之战,而辽沈战役,前期的三下江南四保临江两战四平,后期的塔山阻击战黑山阻击战,都只是热身表演或争夺官子的收官之战,真正起决定因素的,恰恰就是我们党内很多人都忌讳的长春围困战。正是这个看似惨绝人寰的长春围困战,奠定了中共问鼎中原的基础,也正是围绕着这场战役,中共与国民党在东北、在全国的实力分布、民心所向,发生了戏剧性的变化。因此,读懂长春围困战,不仅是每个党员了解历史了解党史,增强制度自信理论自信道路自信的基础,也是我们着眼于当下,理论联系实际,解读新时期共产党人如何走群众路线的一把钥匙。

2016年初春,笔者利用休假曾在长春逗留过一段是时间,那里的南湖公园静谧幽雅,街市整洁,市井繁华,总体上体现着现代三线城市特有的风貌。但就在这里,70年前,却发生了解放战争中惨绝人寰的一幕,为了解放东北这座严密设防的中心城市,东北野战军对长春进行了长达近半年的围困,最终导致敌六十军起义,新七军投降,长春胜利解放,百万东北野战军从此再无后顾之忧,从而为辽沈战役的最终胜利奠定了坚实的基础。但在围城期间,也造成了数万市民的死难。后世也因此将这段历史划为不能为人道者,人为划为禁区,禁锢森严。

但实际上,《围困长春》一书,却以坦荡客观却不乏悲悯的笔触,对这段历史进行了生动翔实的描写。

长春之战,是一场正邪之战。抗战胜利之初,蒋家王朝占据着天时地利人和的各项优势,本来完全可以左右着中国走向全然不同的道路,但他们却被胜利冲昏头脑,罔顾八年抗战中国军民的惨烈牺牲,无视共产党人等爱国团体的巨大贡献,外恃美苏提供的支持与便利,内仗几百万大军的虎狼之威,将抗战的果实视为个人禁脔,将泪尽胡尘的日占区人民,当成是任己宰割的肥羊,长春一时之间也是城头变化大王旗,各路接收专员们将伪满首都当成了个人或小集团发家致富的福地,正是在这一片笙歌中,国民党却铸下了失败的因子。

长春之战,是一场民心的较量。东北光复初期,在当地人民眼中,衣着光鲜、装备精良的国军才是正儿八经的“王师”,一时间,长春的姑娘们甚至都以嫁给国军军官为荣,而衣衫褴褛、口音五花八门的土八路则是人人厌弃,避之唯恐不及的准土匪部队。但几年的时光,这一感受就发生了逆转。衣着光鲜的王师们不仅像土匪一样不堪一击,而且在军纪上也不断向土匪看齐,他们内部山头林立,相互间视为洪水猛兽,军官们吃空饷、拉壮丁、搞派系不亦乐乎,士兵们也是越到后来军纪越涣散,以至于到了烧杀抢掠无所不为的程度。反倒是破衣烂衫的土八路,胜不骄败不馁,时而大踏步前进,时而不惜代价主动后撤,而无论胜败,却从不干伤害群众利益的勾当。他们到一地就发动土改放手发动群众,俘一军就现身说法,用铁一样的思想政治工具,将敌人的士兵转化为自己的钢铁战士。最终,十万出关的我党将士,不到三年时间,变成了百万虎濆之师,其中既有大量原来心存疑虑、最终却心悦诚服的东北子弟,也有眼看着蒋家王朝山河日下,上司们因争地盘抢生意而勾心斗角,自己却忍饥挨饿而愤愤不平的原蒋军士兵。人心,是最有力度的选举,这句话,在东北,在全国的解放战争中都屡试不爽。

长春之战,是意志与信念的较量。通过此书的描写,读者会发现,蒋公经略东北的蓝图,不可谓不宏大,不深远。但再好的蓝图也需要得力的人才来实行,而遗憾的是,蒋公手下虽然将星云集,人才济济,但却在蒋家王朝奉行不辍的人治框架下各怀观望之念。高级将领们都在为保自己的那点人马、自己团伙的一席之地而蝇营狗苟,打前锋的总是外人的部队,先撤退的永远是自己的嫡系。长春解放之后,属于蒋介石嫡系的新七军仓库里,各种粮食物资仍旧堆积如山,而属于杂牌部队的60军却已到了山穷水尽的地步,同样为老蒋效命,待遇却天壤之别,如此驭下,难怪人心离散。

而书中耐读的一个桥段,就是战乱中国军中下级将领们的众生相。他们把乱世当头先捞一票当做重中之重,战乱中前线部队找不见的师长、参谋长们,往往都奋进在前往后方的火车站飞机场的路上,怀中也总是抱着背着一箱箱一包包各显神通搜刮来的黄金或外汇。而令人唏嘘的是,这些将领,很多人几年前都是名扬天下的抗日英雄,裹伤不下火线的战场硬汉,是什么让他们不到几年时间就沦落为财迷心窍连部队都能抛下的高级逃兵的?答案不言自明。

而蒋介石却一门心思认为,东北之所以剿共不利,是领导班子的问题,因而几换其帅,而无论是范汉杰、杜聿明、卫立煌还是陈诚,虽然不乏名扬国际的名将,但却谁都无法改变国民党江河日下的颓势。

而在人民军队那里,则是另一番景象,前去重庆参加国共和谈的毛泽东,最苦恼的不是即将出入的虎穴,而是苦于没有一身正经合体的礼服,甚至连帽子都是从外国专家那里借来的。而正是这位不拘小节的领袖,在长春之战前后,却在将道上将用人不疑发挥到了极致,让负责东北战局的林彪得以超水平发挥,打出了一记记漂亮的组合拳。历史证明,正是这样从上到下的质朴、坦荡,正是从领袖到小兵以人民的利益为最高目标的精神气度,铸就了共产党人实事求是、一切为了人民的风骨,正是这样一个连领袖都穷的掉渣土的冒烟的团体,最终才能赢得人心,赢得军心,赢得胜利。

长春之战,也是一场人性的较量。从书中,我们看到,围城之初,我军采取的是驱民就食于敌的策略,加快守军粮食的消耗,但实际上,这一策略却高看了国民党军政当局的人性。几十万孤城中的居民,甚至等不到存粮耗尽的时候,就被城内军、警、匪、特等几股势力搜刮一空,然后被强制赶到城外,任由他们辗转沟壑,饿殍遍野。反倒是围城的人民子弟兵们审时度势,在自己后方也在闹饥荒的前提下,大改以往策略,分段分步骤疏散难民,救活了大多数难民,使得解放后的长春没有成为一座鬼城。

抚古思今,七十多年前的那场战争已经烟硝云散,现如今,长春的人民正徜徉在改革开放四十周年的明媚春光里。曾是生死两重天的那道封锁线,如今成了有名的城市干道正义路,车水马龙穿梭不已。看着眼前的一切,脑海中却浮现着围困长春中的烽火硝烟,历史的进程正在身后,共产党人未来的道路该如何走,此书中已有了明确的答案。

怀着不可告人目的对其部分历史藏着掖着,往好处说,是学养不足、目光短浅的表现,从坏处讲,则是授敌以口实,丑化歪曲我党历史的第五纵队行径。

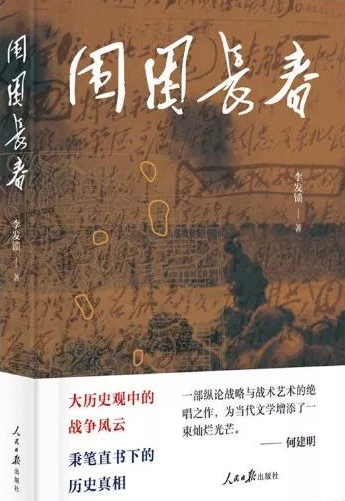

本文经《围困长春》作者李发锁老师授权转载