吉林大地,文学无疆。山乡巨变,向美而行……

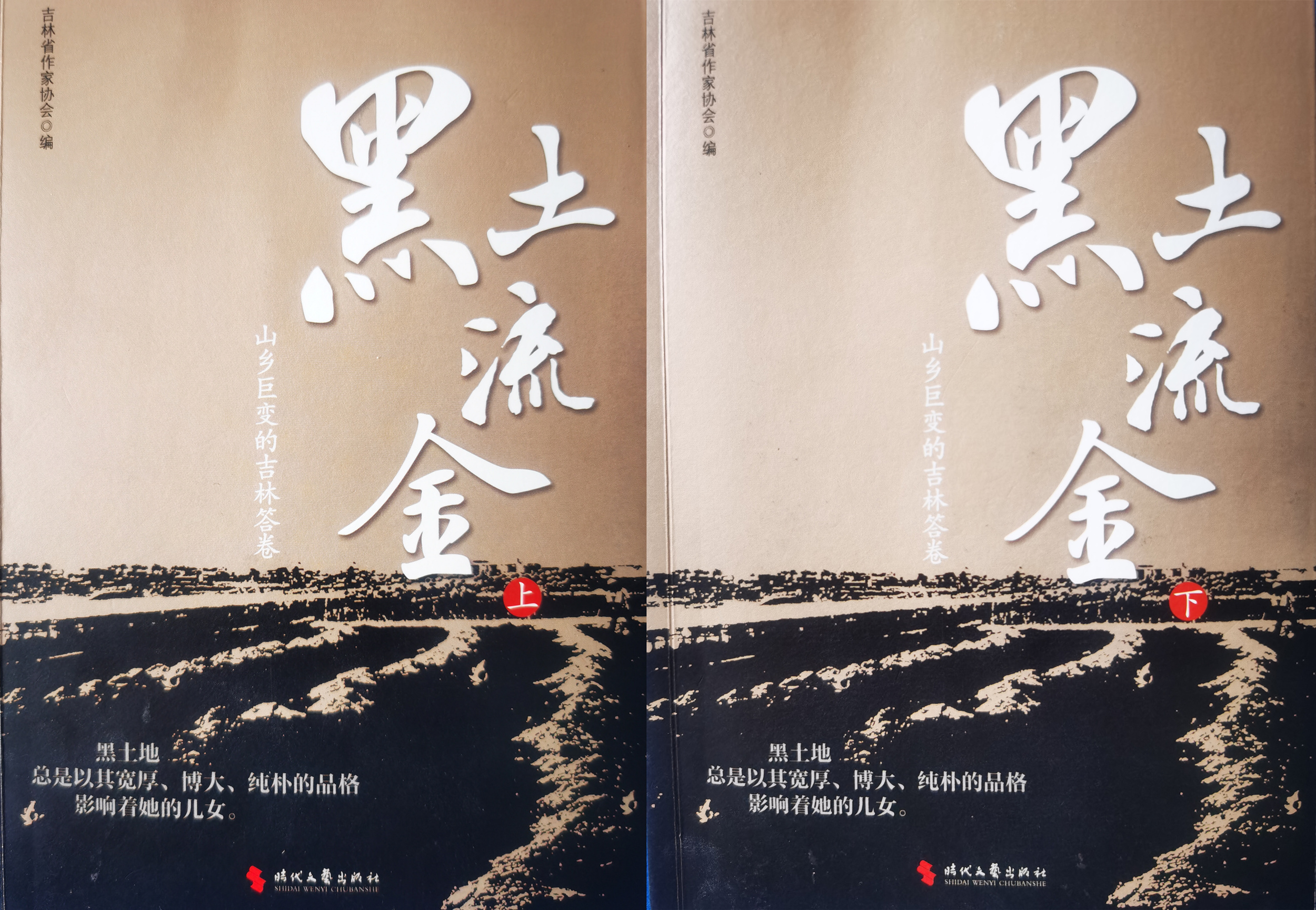

《黑土流金》是全国首部反映吉林山乡巨变的报告文学集,也是吉林报告文学书写吉林人民的奋斗之志、创造之力和发展之果的大手笔,作品中全方位、立体式、动态化讲述山乡巨变的故事;是一部再现新时期吉林人昂扬向上、奋斗达观的精神图景;是天空之下,黑土之上生长的风景;是一种恰于无声处的至美人间烟火气息;是每天向阳而生的华夏信仰。

一

真实的故事永远在眼前,具体的乡村也永远在人民心中。

波澜壮阔的山乡巨变为新时代文学提供了广阔的生活图景和丰厚的写作资源,也激励吉林作家更迫切地深入农村、牧区、山乡、企业进行采访与创作,《黑土流金》以独特的历史视角、丰富的事例、感人的笔调、鲜活的细节、炽热的情怀,围绕白山松水的乡村巨变,多维度、全方位、立体化地描绘了吉林近年来的沧桑巨变和崭新风貌,生动展现了党的十八大以来吉林经济社会发展取得的历史性成就、发生的历史性变革。

文集收录的26部作品,描绘时代风采,展现时代风貌,各有千秋。有宏观的、有具体的、有全景的、有个案的、有动态的、有对今天的记录,有对明天的展望;有反映农村经济结构变化的,有反映农村经济规模和收益的变化的;有反映农村精神面貌变化的;反映农村人员结构的变化的;有反映农村生产、经营方式的变化的;还有反映农村自然环境和生存环境变化的……26篇文本的内容综合起来,恰是一轴长长的白山松水首卷,让各具风采的闪光人物登场,让活色生香的系列故事温暖人、启迪人、鼓舞人、感染人,共同构成了一个地大物博、海阔天空、千姿百态、千变万化、人丁兴旺、生机盎然、勇往直前的吉林精神全貌。

二

延边州和龙市海兰江畔田园风光 来源/图虫创意

脚踏泥土,精华在笔端,作家们以作品延展身体与心灵,使作品体现出强烈的现实色彩。

任林举用一支笔,与时俱进,为山乡巨变鼓与呼。在《光东村叙事》中,作品建构了与题材主题相适配的、具有非虚构文学审美表现力的叙事方式。作者选择了一个特别新的角度,切口非常小,却打通了一个大世界。整个叙述方式以“我”的视角来叙述,“我”的情感视角的介入,不仅接地气,情感迅速升温,也让作品有了亲和力,一个个故事的串联起生动的生活场景,朴实而生动,有骨有血肉,读起来直入人心。光东村新时代党员干部和群众同频、同声、同步、同心,共同谱写了时代的最强音,发出了时代的号角,是新时代少数民族的心声,也是新时代国家的新声。

作家与乡村,亦即作家与时代,永远同呼吸、共命运。景凤鸣的《丰收引》是报告文学的一股清流,作品小说化特征比较明显,有主要人物和主线故事,其中的人物、情节、场景、语言等生成了一个有机的叙事结构。文本中非常精准地展开对人物心理和情绪的描写不仅打动了读者,其实也是作家自己得到精神洗礼和提升的一个过程。

许党报国,首在立信于民。马录《整村授信在临江》一文,也突显了新闻价值和文学在场意识。作者以金融助力乡村振兴的典型故事、人物,反映兴农富农的党委政府政策力量和转变观念、开拓创新的新农民的新形象,展现出金融行业不断下沉服务重心、拓宽服务半径、提升服务能力,促进社会公平正义,授信于民,恰如其分。李春良的《待到梦圆再相邀》虽然历经艰辛,但是一直向着光明的方向而去,使作品体现出强烈的现实色彩。王德林的《鹿鸣东丰》笔下的东丰走出一条独具特色的梅花鹿产业发展之路,既有文学的感染力,更有新闻“报告”的影响力。

三

四平市梨树县全国百万亩绿色食品原料(玉米)标准化生产基地核心示范区 来源/新华社

好的报告文学作品要塑造具有时代精神的新人形象,要恰到好处地取舍,浓淡得体去用墨。

文欢的《耳花绽放》是人的力量的真实案例,作者写活了中国食用菌领域唯一的工程院院士、时已78岁高龄的李玉,坚持用脚步与时间践行“把论文写在大地上”。张帆、胡文香的《黑土,黑土》则围绕“三农”主题,通过刻画62岁的梨树县农业技术推广总站站长王贵满,使得故事的串联性与持续性给读者一种阅读顺畅的感觉,人物立得形象、扎实。赵东海的《牧风人》主要刻画了通榆风力发电场一群驾驭风的“牧风人”的故事,整篇结构脉络清晰,人物和事件描述起伏承转适中恰当,尤其在着笔厂长刘峰时更加生动形象,把读者一步步引入阅读佳境,达到欲罢不能的阅读境地。

杨逸《北风嘹亮》中刻画的战凌云,浓缩了许多返乡创业大学生的“离去”与“归来”,也包括他们的“成长”“奋斗”和“情怀”。作者将人物所涉及的事物与人本身相得益彰,相辅相成。宋雨薇《山的那边》中的高秀虎,以常人无法懂得的不甘和不屈,改写了自己的命运底色。高秀虎的智慧与生命宽度、厚度、高度,折射出了一个与广阔时代精神气质契合的缩影。李谦的《稻浪奔涌》是一幅吉林省农科院老中青三代科学家三十四年接力扎根镇赉县嘎什根乡,科技兴农、无私奉献的“嘎什根精神”的真实写照。陈晓雷的《沃野牧歌》、杨树的《筑梦沃土》、迟建边的《我是农人》、王玉欣的《岭上花开》、江北的《黑土地的召唤》、宗玉柱的《网上冲浪的山里人》、杨冰的《水润山乡》都在不同程度上塑造了拥有积极向上富足自信精神面貌的新农村和新农人形象。

四

白城市镇赉县大屯镇英台村稻田(无人机照片) 来源/新华社

见证山乡巨变的过程,不仅反映了历史事情的结果,而且有着丰富细致的过程叙述是反映新时代报告文学真实性的核心价值。

龚保华在创作《仓廪实·文兴邦·风光好·日月长》时更趋向于艺术重塑性,之所以能不落俗套,关键在于作者始终坚持高的政治站位,始终将共产党对人民的初心作为叙述的主线,将文明经济与文明伊通的“种子”切切实实地播撒在群众心中。王立民的《圣湖布德泽》则以查干湖人牢记总书记嘱托展开,写出了查干湖人信心满怀、激情万丈,发扬新时代创新精神,塑造查干湖生态保护的决策者与建设者形象,尤其是塑造老中青三代渔把头形象,用典型的细节、情节来反映查干湖的巨变,时时处处流露着作者对查干湖美好的眷注。

孙翠翠的《“癣”去民乐》以大时代的政治背景,选取小切口讲述吉林省大安市在盐碱地改良过程中呈现出的感人故事,也通过生动的故事塑造了国家与人民齐心协力治理碱地的决心与信念、也为世界盐碱地改造提供了“中国智慧”,做实了新鱼米之乡的概念与美誉。周云戈的《风景这边的故事》、李金龙的《舒雁向天歌》、尚书华的《参乡参魂》,曹景常的《小村大道》都以生动的文学笔触讲好山乡巨变乡村振兴的故事。

新时代山乡巨变,处处闪耀着人民“变化”的光辉。吉林报告文学作家们牢牢抓住“新时代山乡巨变创作”的重要契机,“脚踏坚实大地,眼望浩瀚星空,头顶复兴使命,书写时代华章”的文化理念,蓄力华夏民族复兴中国梦,给山乡巨变中的吉林篇章一个满意的答卷。

作者:杜波(吉林省文艺评论家协会理事、白城市作家协会主席)