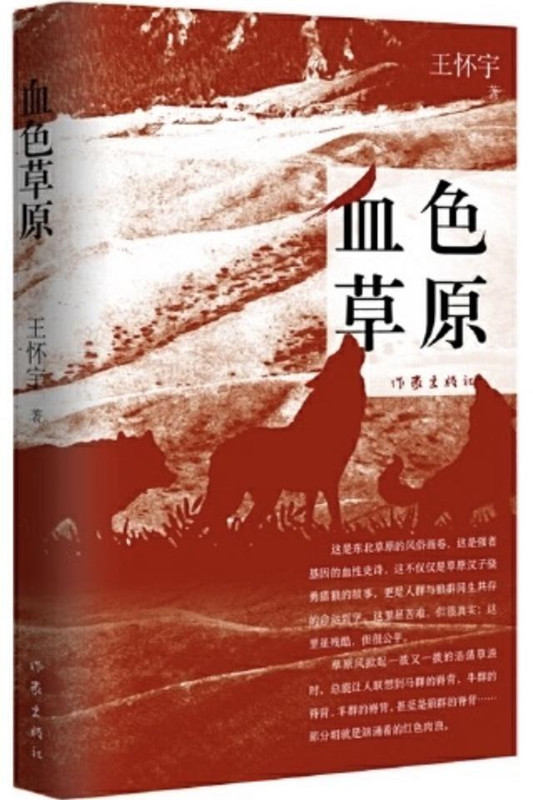

《血色草原》,这部东北文学的佳作,以其独特的地域风情和深邃的历史底蕴,在文坛上独树一帜。它不仅细腻地描绘了一幅跨越百年的社会画卷,展现了人类在过往岁月中生存状态的真实写照——那些或许早已被现代文明所遗忘的生活方式与规则;更令人赞叹的是,《血色草原》能够从这些看似平凡甚至略带沧桑的故事背后,挖掘出关于生命存续与发展普遍真理的深刻启示。其卓越的艺术成就,使得这部作品成为了解东北地区文化历史的重要窗口,同时也为读者提供了一个思考人性、自然以及二者之间复杂关系的新视角。

一

《血色草原》的诞生,是一段漫长而深情的旅程。通过王怀宇笔下生动而富有感染力的文字,我们仿佛能穿越时空,亲身体验到那片土地上曾经发生过的一切。在作者幼小的心灵里,父亲讲述的故事“天苍苍,野茫茫,风吹草低见豺狼”如同一粒种子,在他心中悄然生根发芽。这些故事赋予了他对那片广袤无垠之地最初的想象,更激发了他内心深处对未知世界的好奇与向往。正是这种源自童年的神秘感和生命力,成为了《血色草原》创作灵感的重要源泉。

多年之后,王怀宇回望过去,那份对于草原深深的情感并未随时间消逝,反而随着时间的沉淀变得更加浓烈。正如他在创作谈中所言:“尽管二十几年过去了,我始终没有忘记我的草原。”这份情感不仅仅是对童年记忆中景象的怀念,更是对一种生活方式、一个时代变迁背后所蕴含的文化价值以及人与自然之间复杂关系的深刻思考。面对现实社会中逐渐消失的传统草原文化,感到一种难以言喻的焦虑与痛惜,这促使他决定将这份情感倾注于笔端,最终通过十二次的改稿、修订,才通过文学的形式给予它永恒的生命。

初次翻开《血色草原》这本书,仅凭书名和引言就足以让人眼前一亮。“查干淖尔大草原浩荡无边,肥沃的黑土地上似乎永无止休止地生长着齐腰深的小叶章草,草原狼似乎也永无休止地在翻滚的草浪中匆匆隐现。奔腾的霍林河水由西向东横贯草原中部,河水季节性汹涌咆哮时,常常伴随着狗鱼群血红色的怒吼声......”传统印象中,草原总是与生机勃勃的绿色、蓝天白云以及悠闲自得的牛羊联系在一起,而“血色”二字却似乎与这片土地最直观的形象形成了鲜明对比,甚至可以说是近乎于其“反义词”。然而,正是这样一个出人意料的选择,立刻勾起了我的好奇心——这背后究竟隐藏着怎样不为人知的故事?它又将如何重新定义我们对草原的理解?

随着阅读的深入,《血色草原》迅速揭示了其题材表达的核心意蕴。在王怀宇的笔下,查干淖尔大草原呈现出一种别样的风貌。它并非是人们想象中那种少数民族聚居、充满异域风情的绿色原野,而是东北地区汉族族群世代繁衍的广袤之地。这片土地,在他眼中,并非被常见的翠绿所覆盖,而是笼罩在一层“红色恐怖”之下。这里的“红色”,不仅指代了草原上血肉横飞的残酷生存斗争,更象征着一种原始而强烈的生命力。在这片土地上,“处处是红色的血肉、红色的狼牙、红色的枯草和红色的泥土……草原风掀起一拨又一拨浩荡草浪时,总能让我联想到马群的脊背,牛群的脊背,羊群的脊背,甚至是狼群的脊背......”这种独特的视角为全书定下了主要色调,也揭示了王怀宇观察外部世界的方式:在写实的基础上,融入强烈的主观感受与情感投射。在这样一个生态链条明显存在的大草原上,生物为了生存下去,为了获取食物、地盘以及交配权,不得不进行激烈的争夺。这里的一切似乎都在遵循着自然法则中最直接也最残酷的原则“唯有暴力才能确保生命的延续。”

二

《血色草原》一作,主要描写查干淖尔大草原塔头滩的王姓与胡姓两个家族。在猎狼与捕鱼的两个领域,对于塔头滩人来说,最大的英雄梦就是成为既是猎狼不用刀枪的“汉哥”,又是捕鱼不用渔网的“把头”,也就是被塔头滩人亲切称呼着的“草原红鹰”。围绕着这样一个主干故事,勾勒出一个充满野性与激情的世界,在这里,自然法则与人类意志相互较量,共同塑造了这片土地上独有的生态景观与人文风貌。长年的民族混居不仅孕育了多元的文化传统,更铸就了剽悍的民风、好斗的民俗以及坚毅不屈的民性特质。

“血色”二字贯穿全书,既是自然界中生存竞争残酷性的象征,亦是人性深处那份对生命力量不懈追求的真实写照。它以一种近乎原始却又不失诗意的方式,揭示了草原人民面对逆境时所展现出的坚韧与勇敢。在王怀宇笔下,“血色”不仅仅是一种色彩上的描绘,而是承载着深厚内涵的文化符号,既有对英雄气概的高调颂扬,也有对于弱者命运的深切同情;既是对过往岁月里无数生灵间生死搏杀场景的艺术再现,也是对当下社会变迁背景下个体精神状态的一种深刻反思。

其实在看完全文后,才发觉“英雄”也有着广狭之分,狭义的英雄指的是塔头滩人心目中的英雄“草原红鹰”。广义的英雄,则包括了所有坚守内心信念,不甘屈服的生命个体。

有输就有赢,弱者总是强者的陪衬。相比于其他小说的“主角光环”,好似从另一个角度,王家“我”的众人,只能是胡家英雄形象背后的狗熊,到处充斥者“衰败者”的形象,映射出一种深刻的悲剧色彩。从冬猎时意外摔断腿、从此被人戏称为“王大铁拐”的祖父王得强,到斗牛比赛中英勇却不幸丧生的叔祖父王得盛;再到天生笨拙且视力不佳的父亲王耀祖,以及在与狼群搏斗中壮烈牺牲的叔父王耀宗。这些人物的生命轨迹交织成了一幅悲壮的画面,揭示了个人意志与残酷现实之间不可调和的冲突。尤其是老叔王耀家,以一种极端的方式,侵犯查干淖尔大草原上最美丽的女子胡三凤子,来表达对“强权”的反抗与不满,这种行为虽然激进且令人痛心,却也深刻体现了弱者内心深处对于尊严与权力渴望的扭曲追求。最终,为了逃避追杀,王氏家族不得不背井离乡,让整个家族流离失所,从而也断送了主人公王龙飞成为“草原红鹰”的梦想。

几代以来,王氏家族在与胡氏家族的草原争霸中屡遭挫败,似乎陷入了无法自拔的衰落之中。他们的尊严遭受重创,荣耀成为了遥不可及的梦想。然而,在这看似绝望的背后,却始终燃烧着一种不灭的精神火焰,那就是对成为“英雄”的渴望。这种渴望,如同草原上生生不息的生命力,驱使着王氏家族代代相传地顽强抗争。他们虽身处劣势,却从未放弃过对于强者的挑战,那份不甘屈服、不甘落后、甚至不惜以生命为代价也要捍卫尊严的决心,深深烙印在每一个王家人的心中。

归根结底,还是存在于塔头滩这片土地上所承载的生存法则,宛如一把无形的刻刀,在每个人的心中留下了不可磨灭的印记。这条法则简单而残酷:唯有强者方能获得村中最美丽女子的青睐。它是一种外在的竞争机制,更是深深植根于男性灵魂深处的价值观。这股力量塑造了他们的性格特质,定义了他们的人生追求。在这个过程中,每个人都被赋予了那唯一的使命感,成为“汉哥”和“把头”。然而,现实总是比理想更加骨感。尽管最终能够站在巅峰之上、享受胜利果实者寥寥无几,但这种看似遥不可及的目标却像是一种执念,根深蒂固。

胡氏与王氏之间的较量,是“强者”与“弱者”间力量的直接碰撞,更是精神层面深刻的对话。于强者而言,这是一场自我精进与证明的过程;而对于弱者来说,难道只是冬猎比拼的夺魁?其实从更深层次来看,是王氏家族人灵魂深处对平庸说不、对失败说不的决心展现。这种较量背后蕴含着生命意识与非理性冲动之间微妙而复杂的交织,如同一场狂欢般的色彩斑斓,让人感受到生命的原始呼唤。

三

将视角扩展至文中更广阔的自然界,草原狼与人类以及其他生物之间的较量同样充满了戏剧性。每当夜幕降临,草原狼便会对羊群、家猪、老牛乃至马群发起攻击,它们眼中闪烁着对生存本能最纯粹的渴望。与此同时,在这片土地上,黄狗英勇地守护着家园,黑猫临终前还不忘托孤予人,野猫、野狗以及那些看似温顺的老牛,在面对生存威胁时展现出惊人的求生意志。大红公鸡与大黑公鸡之间的格斗,虽是为争夺领地或配偶,却也彰显了动物世界中对于尊严与地位的不懈追求。

这些故事中的每一个角色都有它存在的道理,无论是智慧的人类还是看似简单的动物,都在用自己独特的方式诠释着生命的意义。它们在有限的生命历程中,宣誓着各自心中那份不可侵犯的威严,即使面对远超自身力量的强大对手,甚至死亡的阴影也敢于挺身而出,捍卫属于自己的生存权利。正是通过这样一系列多角度描写的画面,我们得以窥见一个更加丰富多彩的“血色”世界。通过这些看似残酷却又充满生机的碰撞,我们能够深刻地感受到:真正的勇者,并非总是胜利的一方,而是那些即使面对逆境也能保持尊严与坚韧不拔精神的人们。

强者与弱者的激烈角逐中,“成王败寇”的法则无处不在,贯穿于查干淖尔大草原上的每一个角落。人与人、人与狼、人与狗鱼、狼与家畜,乃至各类生命体之间,都存在着力量和智慧的较量。这种较量是生存竞争最直接的表现形式,更是孕育英雄不可或缺的过程。

查干淖尔大草原上的狼群,以其凶狠和狡黠著称,智商似乎高于其他草原上的同类。百年来,这片土地经历了狼群与人群之间的相持对峙,以及外来者对狼群的疯狂屠杀。最终,虽然仍有狼群留存,但其野性已开始退化,逐渐演变成近乎异类的存在。与此同时,人类自身也变得愈发孱弱,在这一点上,狼与人的命运呈现出惊人的相似之处——两者都在面对自然环境变化时显现出脆弱的一面。

文中还用大量笔墨渲染了狗鱼的强大。这些能够长到一人多高的河霸,当河水季节性地汹涌咆哮时,伴随着它们血红色的怒吼声,仿佛携带着千古仇恨般追杀着草鱼群。天性凶猛的狗鱼总是以一种残忍的方式对待猎物,一路掏咬撕扯,生吞活剥……最后,那怒吼声伴着腥红的霍林河水渐渐低沉而去,直至消失在远方浩瀚无边的查干湖深处。它们的存在,让霍林河、查干湖及大草原成为充满活力的生命舞台,也为作品增添了一抹神话般的意境。然而,即便如此强大,狗鱼同样没有逃脱衰败的命运;到了故事的结尾,河水和湖水恢复平静,水中已难觅其踪影。

通过各种细腻而生动的描写,对过去时代生态繁荣景象的怀念,更是在以狼性和鱼性的血性来衬托人性中的血性特质。“血性”成为了这部小说中的关键词之一。由于长期与草原狼和巨型狗鱼为代表的强大自然势力抗衡,传统意义上的草原男人展现出热血沸腾、雄性十足的生命力,这构成了整部作品中最引人注目的审美焦点。然而,随着草原狼和大狗鱼群体的没落,草原男性的雄风也在逐渐消逝,这一现象反映了一个与社会现代化进程相伴而生的进化悲哀。

通过对往昔辉煌岁月的深情追溯与再现,《血色草原》重塑并颂扬那些承载着生命力量的传统草原英雄形象。这一创作意图是一种呼唤,激励人们在审视当下生活的同时,重拾那份曾经激发无数代人勇往直前的精神之魂“血性”。存在本身即需勇气;而“血性”,作为民族脊梁之所在,象征着一种强大不屈的意志力。它源于生命最本真的激情、欲望、狂放、活力以及竞争精神之中,并最终归宿于生命本身。

因此,《血色草原》所展现的远不止所看到的文字表象的记忆画卷,它像是揭示了一个民族内在基因图谱的重要篇章。对于这些元素的探索与重塑,直接触及到了一个民族的梦想与未来愿景,构成了极其深远且意义非凡的主题。(作者:魏宇轩,吉林省文学院)

图片:图虫创意