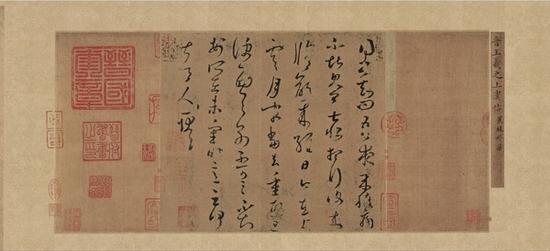

《寒切帖》(局部 来源网络)

南朝的梁武帝可谓是王羲之的“铁杆粉丝”,他生前共搜集了王羲之和其子王献之的作品达15000多件。《旧唐书·褚遂良传》中曾有记载,唐太宗曾下令让臣子“用金帛购求王羲之书迹”,一时之间“天下争赍古书,诸阙以献”。由于君王对王羲之的喜爱几乎尽人皆知,因此那时王羲之的真迹在民间可谓只字难求。

在王羲之的这些作品中,唐太宗尤其对《兰亭序》爱不释手。据说,临死前他曾把太子叫到床前,反复叮嘱他,一定要把这些他挚爱的王羲之的作品和他一起葬到昭陵,特别是《兰亭序》,让这些书法永远伴他左右。

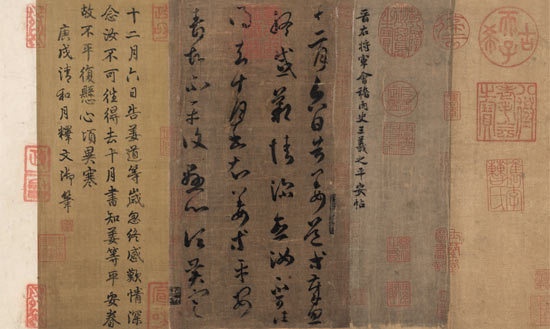

天津博物馆馆员王璐介绍,历经战乱和时间的磨蚀,“如今,王羲之的真迹已无一件存世。我们所能见到的王羲之书法,唯有钩摹的墨本和法帖摹刻拓本两种。”真迹难觅,摹本就拥有了可以与真迹相比拟的艺术研究价值。在这两种摹本中,尤以钩摹的墨本价值高。此种复制方法始于唐朝,先勾出轮廓,再填以淡墨,主要是宫廷为一些重要的藏品保存副本,因为非常耗时耗工,不仅技术要求很高,失败率也很高,所以非一般百姓能够进行,只在皇宫中才能制作。王璐评价:“因为钩摹的墨本是直接从原迹上勾勒填墨而成,最为接近王羲之书法的原貌,因而尤显珍贵,世人将唐摹本羲之帖视同王羲之真笔。”

正因为钩摹的墨本是一点点描出来的,所以虽然是一种摹本,但人们能看到其中非常细小的笔触,有的比头发丝还要细。可以这样说,它绝非仅是原作的仿制品,而是神形兼备地反映原作的风韵。尤其是在真迹无存的情况下,这种摹本可谓价值连城。

王璐介绍,目前存世公认的唐摹本羲之帖屈指可数:如《丧乱帖》《二谢帖》《得示帖》三帖,《孔侍中帖》《频有哀祸帖》二帖现藏日本;《行穰帖》现藏美国普林斯顿大学美术馆;《姨母帖》《初月帖》现藏辽宁省博物馆等。因此,天津博物馆馆藏的这件唐人摹写王羲之的草书《寒切帖》之价值显而易见

此帖钩摹精细,笔锋转折分明,幅面纵25.6厘米、横21.5厘米,草书五行:“十一月廿七日羲之报:得十四、十八日二书,知问为慰。寒切,比各佳不?念忧劳久悬情。吾食甚少,劣劣!力因谢司马书,不一一。羲之报。”帖后有明代董其昌、娄坚等跋记。

从内容上看,此帖是王羲之写给“谢司马”的回信。大意是告之近况:“收到您的两封书信,得知您对我的问候,甚感欣慰。现在天气严寒逼人,近来都好吗?您长期操心劳累,我一直挂念在心。我进食很少,身体衰弱,还要勉力作书给谢安司马,其他的就不一一说了。羲之答书。”