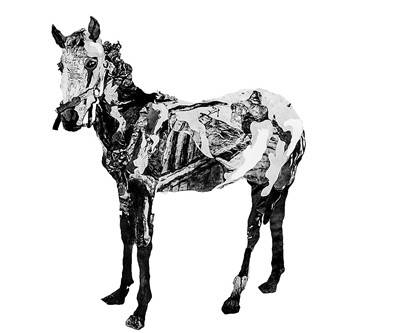

《瘦马》 铜版拼贴 150cm×150cm

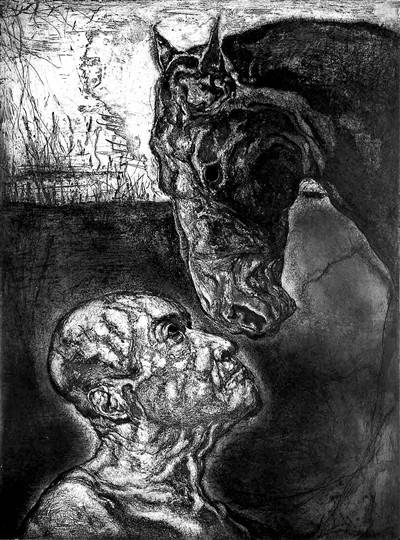

《我们在一起时是动物分开成了诗人》 铜版 100cm×80cm

画面中那种人物和瘦马之间相互打量探究的对视关系所构建的观看,和我们文化经验中的“相面”、“相马”有某种契合,但这种契合既与玄学神秘主义的指引无关,也和伯乐与千里马这样的励志故事无关,而只相关于平等朴素的理解和观看对方,并在这一过程中理解和观看自己。

对侯炜国这一代人来说,无论是在生活还是在精神深处,都缺少师辈那样浸入血脉的“乡土”体验。所以和王华祥、苏新平等央美版画系师辈“以故乡的生命体验介入艺术并进行艺术和社会的思考”起步不同,炜国基本是在没什么大差别的城乡生活中,寻找能够承载或者激发自身艺术思考的载体,这载体或许是一个经由网络传播了解的著名舞蹈演员,或许是一个盘古开天地的地老天荒的传说,或许仅就是一种情绪的需要,他们经由此进入艺术实践并慢慢积累着艺术地思考世界和确认自身的经验。

这一次,炜国感兴趣的对象载体是“瘦马”。

炜国痴迷于瘦马,就像他曾一度痴迷于日本暗黑舞踏家大野一雄一样。他被这些对象干瘦的、富有绘画表现性的身躯所吸引,觉得其中包裹着超凡脱俗的魅力,他被吸引过去,试图加以理解和呈现,但又不是“艺术反映现实”的社会现实主义逻辑和具象写实主义的故事表达。炜国不想在他千辛万苦的铜版画腐蚀线面关系里营造一个类似小说般的图景,而只是想对这么一个令人着迷的对象载体安静却有些许不安地观看,由此认识和呈现自己和他们之间的共存关系。这就如同我们进了地铁面对滚滚人流一样,是一种耳熟能详但又多少惴惴不安的经历。

炜国在人与瘦马的关系讨论中开启了他的“三十二种刻法”模式(编者注:“三十二种刻法”是中央美院版画系王华祥开创的一种教学方法,即对同一形象进行很多次不同的创作),对接近想法的各种可能性进行不断实验。他把不明身份的人物和马头做了并置,互相探究和打量,实际上也就是把自己和载体做了并置,互相探究和打量。他正面印了反面印,印的不好的部分被他剪下来,觉得又有另外一种可能而被保留,这样逐渐完成了三幅比较大的铜版画作品《沉默打破了马厩的寂静》、《它的低鸣惊醒了卡夫卡》、《我们在一起时是动物分开成了诗人》。

在了解炜国的基本想法并观看作品后,我觉得画面中那种人物和瘦马之间相互打量探究的对视关系所构建的观看,和我们文化经验中的“相面”、“相马”有某种契合,但这种契合既与玄学神秘主义的指引无关,也和伯乐与千里马这样的励志故事无关,而只相关于平等朴素的理解和观看对方,并在这一过程中理解和观看自己。炜国认为这就是他遭遇到的真实状态。我觉得他这一系列称为《相马记》似乎更好,通过对关键词相、马、记的组合和强调,一方面是揭示人在相马的同时马也在相人的相互观看和共存关系,另一方面以“记”来说明这对于炜国来说是一个过程,一个在相互观看中确认自身思考和经验的艺术实践过程。

我建议炜国的展览不要停留在展墙挂画的层次,而是要学习如何在一个纯白的有些像手术室立方体空间,再次甚至是重新讨论和实现自己在铜版画平面中愿意探讨的人相马、马相人的平等又有些紧张的对视关系。这再次激起了炜国的创作热情,他又往前迈出了非同小可的一步:他根据瘦马的照片,利用那些印坏了被他剪下来的铜版画边角料,重新拼贴创造出一匹瘦马的形象。他高兴地说,那点边角料一点儿也没有浪费,而且说这匹瘦马的眼神会跟着他动,大有那种人相马、马相人的意趣。

不疯魔不成活儿,他已决心把展览当成作品来思考,而不是仅仅把作品码在展览里。如何在“美术馆”实现自己作品的意图,这是一个在目前教学中触及不多但却亟须实践和研究的课题。炜国利用版画系展厅对这个课题里所做的全部尝试,无论效果怎样,成败与否,都会积累起有益的经验。这回,他对瘦马的艺术形象重构再到相视空间关系建构的全部经验收获,在我看来是他应该有也必须有的“第三十三种刻法”。

版画系同学每个人都应该有自己的“第三十三种刻法”。我想,这也是王华祥先生“三十二种刻法”教学的目的。