伊通河滋养的,是一片令人向往的丰饶之地。这里地处世界三大黑土带——松辽平原的腹地,是吉林省沃土最为集中的区域。清政府的封禁律令与那道柳条扎成的边墙,终究难以阻挡人们对这片土地的向往。

松辽平原

事实上,关内百姓北上垦荒的足迹,早在封禁政策强化之前便已开始。1651年(顺治八年),清廷颁布《辽东招民开垦令》,以授田、免赋等优厚条件,鼓励百姓前往辽东开荒实边。自那时起直至20世纪中叶,无数来自山东、河北等地的移民如潮水般前赴后继,跨越山海,涌入东北。他们不仅在此落地生根,更以坚韧的汗水与不屈的开拓精神,彻底重塑了伊通河两岸的人文风貌与历史底色。

边外破禁:蒙地放荒与长春诞生

乾隆五十六年,公元1791年,伊通河流域的管理者,郭尔罗斯前旗辅国公恭格拉布坦公然违逆清廷封禁之令,私自招募关内汉民越边垦荒。

他开出的条件极优厚:亩租四升,折银二分一厘。这个在当时相当便宜的价格,瞬间点燃了关内百姓的希望。人们蜂拥而至,伊通河畔第一次出现了成规模的汉人聚落。

对于私自招垦这件事,恭格拉布坦其实已经是“惯犯”了。

早在乾隆二十七年(1762年),时恭格拉布坦仅袭爵仅五年,就因私自招垦遭吉林将军弹劾。乾隆下诏严斥:“其吉林宁古塔、伯都纳、阿拉楚喀、拉林等地方,按定例不准无籍流民居住!”至乾隆三十四年(1769年),吉林将军傅良再次奏报发现流民二百四十二户,请求限期驱逐。而乾隆的批复却透露出无奈:“流民既在定例之前,应准入籍垦种,一例安插,得无失所。”

哈拉毛都蒙古王府 资料图片

恭格拉布坦显然没把皇命太放在心上,因为他看得很清楚,禁令虽严,却挡不住百姓对于生存的渴望。从乾隆初年开始,山东、河北农民就不断冒险闯边,在伊通河畔垦荒谋生。与其让百姓冒险私垦,不如顺势招抚,既增加旗府收入,又安顿流民。只是他未曾料到,这一“蒙地放荒”的决定,彻底改写了伊通河的历史。

至1800年,私垦已呈燎原之势,闯关东汉民已在伊通河畔形成了一个庞大的聚居地——长春堡。此时乾隆与恭格拉布坦皆已离世,新即位的嘉庆皇帝下令彻查。结果令人震惊:伊通河畔熟地已达265,648亩,民户达2330户。如此庞大的垦殖规模,全部治罪已不现实。

吉林将军秀林提出务实之策:承认既成事实,准汉民继续耕种纳租,设立专门机构管理,并考虑迁移当地蒙古族人。嘉庆批准了前两条,但拒绝迁移蒙民。

公元1800年7月8日,嘉庆皇帝颁发上谕,同意设置长春厅,这是吉林将军辖区内的第二个建制单位,也是清代东北地区建立的第14个行政单位。未来的长春市,从此又有了雏形。

那时的长春厅,只负责管理民人事物,地权仍归蒙古王公,长春厅民人仍需向蒙旗缴纳地 租,境内的满洲八旗事物,归吉林将军管理。

1800年夏末,长春厅首任理事通判六雅图风尘仆仆赶往伊通河畔就任。这位蒙古族镶蓝旗官员面临的首要任务,是在入冬前建成衙署,管控流民,阻止新的越边垦荒。

当时伊通河畔已有数个村落,最繁华的是中游西岸的长春堡和宽城子。但六雅图将厅衙设在了长春堡附近的河东岸,并筑土城,取名“新立城”。这样一来是为避开了河西密集的私垦区,二来便于向东直达吉林将军府。

长春厅的设立加速了人口涌入。尽管嘉庆严令“不准另行开垦一垄,亦不许添居一人”,但伊通河畔的人口仍呈爆发式增长:1806年,流民增至7000余口,到1811年,民户已达13887户,垦地近140万亩。据《宫中档朱批奏折》记载:“每查禁一次,人口和耕地反而有新的增加。”

随着垦区不断向北扩张,加之新立城地势低洼、常遭水患,长春厅厅衙于1825年迁至宽城子(现长春大马路一带)。此后,这里逐渐发展为长春的政治经济中心。

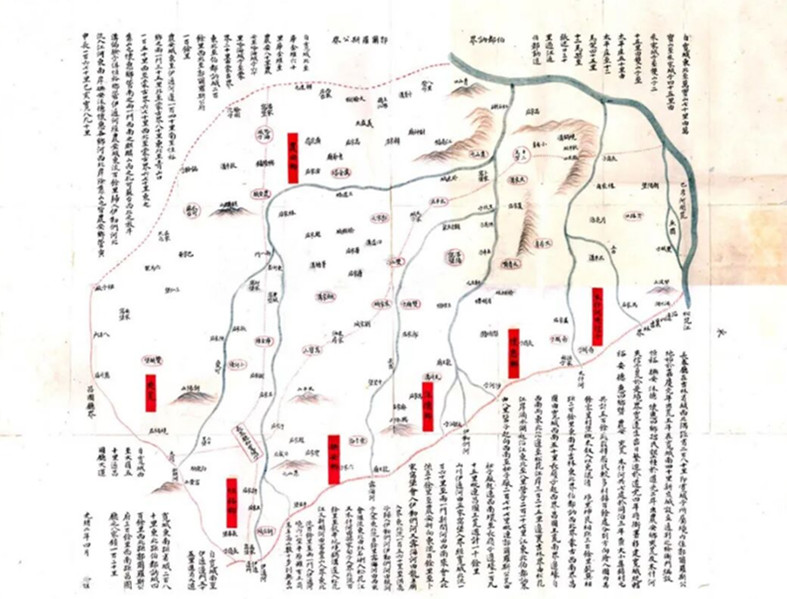

1876年长春厅地图 资料图片

到了1889年,长春厅经过近90年发展,已经是三里一小屯,五里一大屯,既是省城吉林的西北门户,又是通往盛京的交通要道。这一年,应吉林将军希元上奏,光绪皇帝一纸诏书,将长春厅升为长春府!

将军故里:依克唐阿的边疆坚守

清代伊通河流域文治武功均成绩不菲,武有清初追随皇太极、康熙等帝王南征北战的巴奇兰、鄂硕、费扬古等将领,文有清末至民国杰出的爱国主义者“吉林三杰”之一的宋小濂。其中功业最著、影响最深者,当属“诚勇巴图鲁”——依克唐阿。

依克唐阿于1834年生于伊通县马家屯,隶属满洲镶黄旗。年少从军,以勇武善射著称,自骁骑校起步,累功晋升,至1869年已任墨尔根副都统,三年后晋黑龙江副都统,获同治帝赐号“法什尚阿巴图鲁”,意为“诚勇”。

依克唐阿为官一方,整军务、兴屯田、倡文教,尤以捍卫疆土为志。他坚决抵制沙俄强发“俄帖”、扰乱瑷珲商贸的图谋,维护了边民利益与国家尊严。

1881年,依克唐阿临危受命,出任首任珲春副都统。时值沙俄强占黑顶子,边情紧急。他厉兵秣马,将荒僻边镇建成雄关要塞。1886年,他随吴大澂与俄方重勘边界。谈判桌上,他以铁证驳斥俄方狡辩,终迫其签订《中俄珲春东界约》,争回黑顶子失地,并确认中国在图们江的航行权。

勘界定约后,清廷于边界竖立碑界,并在长岭子我方一侧,立起一座四米铜柱,上刻铭文:“疆域有表国有维,此柱可立不可移”。吴大澂感佩其智勇,亲题“龙”“虎”二字,后人刻石留存,即今珲春著名的“龙虎石”。

珲春市防川龙虎阁石碑

1889年,依克唐阿擢升黑龙江将军。1894年甲午战争爆发,他亲率三千镇边军参战,屡挫日军。战后授头品顶戴,旋升盛京将军。任内他发展实业,振兴奉天,并在与沙俄交涉中,挫败其强占庙岛之谋,签订《中俄勘分旅大租地专条》,竭力维护主权。

伊通河畔走出的这位“诚勇”将军,一生北御沙俄,东抗倭寇,以其智勇与坚守,成为晚清风雨飘摇边陲上一抹难得的亮色。

铁血抗争:首举抗日战旗的伊通河儿女

甲午战争后,沙俄攫取中东铁路筑路权,于1899年在长春二道沟修建宽城子火车站,继而设仓库、开工厂,建起包含兵营、教堂、俱乐部和住宅的俄式小镇——这是长春历史上第一片被外国势力攫夺主权的区域。日俄战争后,长春沦为日俄对峙的前沿。1907年,日本在头道沟修建新火车站,并以此为中心建设“满铁附属地”,进一步蚕食主权。1931年“九一八”事变后,东北全境沦陷,长春被定为伪满洲国“首都”。

在日本经营下,长春呈现出畸形的“繁荣”。城市人口从1932年的12.6万激增至伪满鼎盛时期的75.4万,全地区超过120万,号称“亚洲第一大都市”。然而这虚假繁荣背后,是资源被掠夺、生态遭破坏的惨痛现实。伊通河不堪重负,上游湿地被垦,水源枯竭,航运中断。

为解决城市用水问题,伪国都建设局于当时城市东南离伊通河一公里处建设南岭净水场,同时配套建设净月潭水库。水厂建好后,每逢丰水期,伊通河水便会通过管道抽往净月潭储存,母亲河日益孱弱。

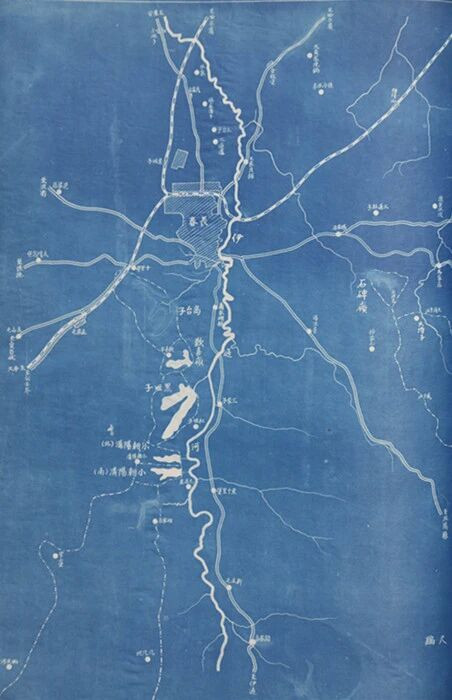

伪满时期伊通河流域地图 资料图片

然而国难当头,伊通河儿女从未屈服,率先举起抗日大旗。

从长春金钱堡走出的王希天,在日本组织“留日学生救国团”,为保护华工权益英勇牺牲;驻扎在伊通河畔宽城子兵营和南岭兵营的东北军将士,在“九一八事变”几小时后便先后违命发起反抗,给日军造成事变以来的最大杀伤;从吉林怀德走出的马占山将军,挥师发起“江桥抗战”,打响中国人民抗日第一枪;丛伊通县走出李世超与姬兴周,前者变卖祖产毁家纾难,后者组织对日纵火团,在大连等地重创日军,狱中血书《满江红》,以“铁血冲开自由路”激励后人;从农安走出的音乐家李劫夫奔赴延安,创作《歌唱二小放牛郎》等不朽作品,用旋律点燃抗战烽火。

还有吉林省抗日义勇军领袖冯占海、东北抗联领袖杨靖宇与周保中——他们虽非生于斯,却将忠魂铸于此,在伊通河畔为民族解放事业立下不朽功勋。

长春南岭大营旧址陈列馆雕塑 资料图片

河流新生:从索取到救赎的漫漫征程

新中国成立后,随着长春人口在1958年突破百万,城市用水日趋紧张。人们再次将目光投向世代哺育这里的母亲河——伊通河。

1958年7月20日,伊通河畔锣鼓喧天,数万长春市民齐聚于此,共同见证第一座大型水利设施——新立城水库的开工建设。这是一项艰苦卓绝的工程:在两山之间筑坝蓄水,截断伊通河。曾见证历史柳条边伊通边门,随之永远沉入了水底。

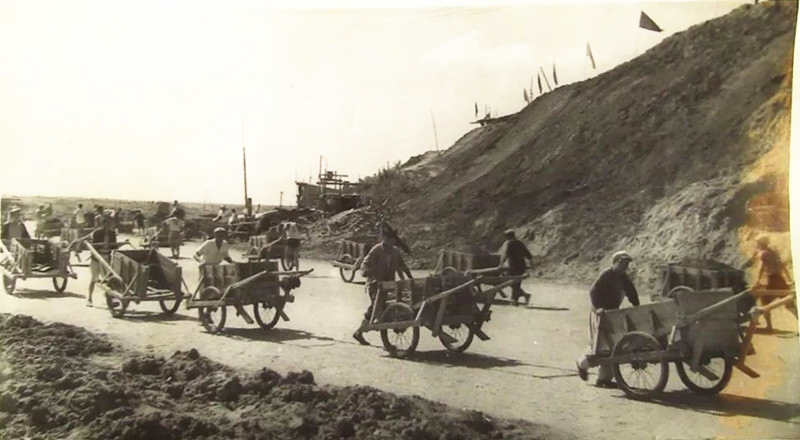

在那个缺乏机械的年代,建设全靠人力。长春各单位抽调人员义务劳动,凭着一锹一镐、一车一担,终于在1959年11月9日实现大坝合龙蓄水。

新立城水库工地 资料图片

水源问题解决了,代价却触目惊心。被拦腰截断的伊通河,如同被抽干了血液的脉管,迅速干瘪。下游河段断流枯竭,只剩裸露的河床与浅滩——一条千年奔流的大河,几乎失去了生命。

改革开放初期,生态意识尚未觉醒。水源林地持续破坏,泉眼湮灭,水量锐减。伊通河更成了天然的排污沟,污水横流,下游灌溉用水甚至泛着黑色——母亲河为她的儿女付出了一切。

直到1985年那个夏天。连续三个月的暴雨让伊通河彻底暴怒,良田淹没、房屋倒塌、桥梁冲毁,新立城大坝几度危在旦夕。这场灾难如一记警钟:大自然终将收回她的馈赠。

同年末,伊通河治理工程启动,一场历时三十余年的救赎就此展开:

1986年,军民协力清淤筑堤;

1989年,水患初步遏制;

1990年代起,上游伊通县投入巨资实施水源保护;

2005年,“生态”首次写入治河纲领;

2016年,长春启动史上最大规模治理工程;

长春南溪湿地公园

2017年,南溪湿地开放,中段治理完工;

2020年,建成5个生态岛、10个主题公园,候鸟翩然回归;

2025年,滨河文旅综合体“肆季南河”成为现象级地标,伊通河治理成效获央视专题报道,标题为“治理一条河焕新一座城”……

多灾多难的母亲河,终于重新找回了曾经的美丽与丰茂。

千年伊通河,何止是一条河——她是一部流淌的史书,从肃慎的箭鸣、扶余的牧歌,一路流淌成今天长春的满城灯火。她见过契丹的铁骑踏碎渤海月色,也听过纳哈出在落日下的叹息;她承载过“闯关东”人沉重的脚步,也映照过抗日志士不屈的身影。

柳条边没能锁住她的奔流,炮火与污染未能让她屈服。如今国家昌盛,民族复兴,母亲河终于在新时代的晨光中找回清澈的模样。当白鹭再次掠过河面,当孩童的笑声回荡在水滨,当整座城市在她的臂弯里阔步高歌——伊通河,这条重焕生机的古老河流,正以妍丽之姿,雍容之态,从容流向下一个千年。(作者:赵薪)

参考资料:

[1] 姜喜. 郭尔罗斯王府史略[M]. 长春: 吉林文史出版社, 2015.

[2] 长春电视台.发现长春[M]. 长春: 吉林美术出版社, 2010.

[3] 徐春范. 伊通河文明史[M]. 长春: 长春出版社, 2007.

[4] 清实录[M]. 北京: 中华书局, 1986.

[5] 崑冈, 等. 钦定大清会典事例[M]. 北京: 中华书局, 1991.

往期篇目:

图片:图虫创意

本期编辑:曹淑杰